最近大家都在討論一些車企的智駕系統“不識別、不報警、不接管”問題,反思聲四起。很多人疑惑,為什么有些品牌的ADAS系統看起來功能沒那么激進,卻總被行業內評價“體系成熟”?這時候再回看一些體系型車企在ADAS上的思路,就更能理解他們“慢”的含義了,不是不敢推,而是不輕易把風險外包給用戶。我想了想,還是拿寶馬的例子簡單說說他們的邏輯和驗證體系,趁著這次,整理了以下十個大家更為關心的話題。

1.寶馬對ADAS系統的理解,與行業通行邏輯有何不同?

行業普遍將ADAS當作技術棧的一部分,而寶馬把它看作行為哲學的映射。它不問“系統能做多少事”,而是先問“系統該做哪些事”。這導致寶馬的技術路徑不是往無限邊界推進,而是構建清晰可控的系統邊界。ADAS不是能力的展示舞臺,而是責任的管理工具。

2.為什么寶馬強調“人機共駕”,而非強調“系統接管率”?

因為系統越強,不代表人就該越弱。寶馬堅持“駕駛權不可沉默”這一設計原則。所有技術必須在不剝奪人類決策權的前提下運行。這背后是一種根本判斷:技術可能出錯,但人類對風險的直覺是不可被機器替代的第二安全帶。

3.在“駕駛在環”的設計上,寶馬具體做了哪些技術約束?

寶馬通過兩種路徑構建駕駛者參與機制,一是實時監測駕駛者狀態(紅外+電容),確保意識與手動雙重在環;二是在界面設計上限制系統的“自作主張”行為,避免出現脫離駕駛者意圖的動作。這些設計不是為了強調復雜性,而是為了“持續驗證人還在”。

4.寶馬在功能上線的節奏上為何顯得“滯后”?

這是戰略選擇,而非資源差距。寶馬選擇了一種反主流的“驗證優先論”:認為功能是否存在,不如功能是否在正確邊界內存在。技術不是賽點,而是變量,驗證才是門檻。這種節奏慢,是因為它把“出錯之后的責任界定”提前嵌入了系統邏輯。

5.L3系統的“10億公里事故容忍標準”意味著什么?

這是寶馬定義“系統可上線”的技術信心底線。它代表著一個判斷:如果自動駕駛的事故頻率無法顯著優于人類駕駛,那它不該以商業形式進入市場。這種設限看似保守,實則是以長周期用戶信任為核心的系統思維。

6.目前有關部門開始對智駕營銷“降溫”,寶馬是如何看待的?

寶馬對有關部門對智駕營銷進行“降溫”持認可態度,認為這一舉措合理且必要。在寶馬看來,智能駕駛技術的發展與應用必須以安全與責任為首要前提。其始終堅持以人為本的系統核心原則,強調駕駛員必須全程保持對車輛的控制,所提供的智能駕駛輔助系統旨在讓駕駛員會用、敢用,避免過度渲染“完全自動駕駛”概念,防止用戶產生誤解而做出錯誤決策。這也是寶馬強調“人機共駕”,而非強調“系統接管率”的原因所在。

7.寶馬如何構建全球驗證體系?這一體系的哲學內核是什么?

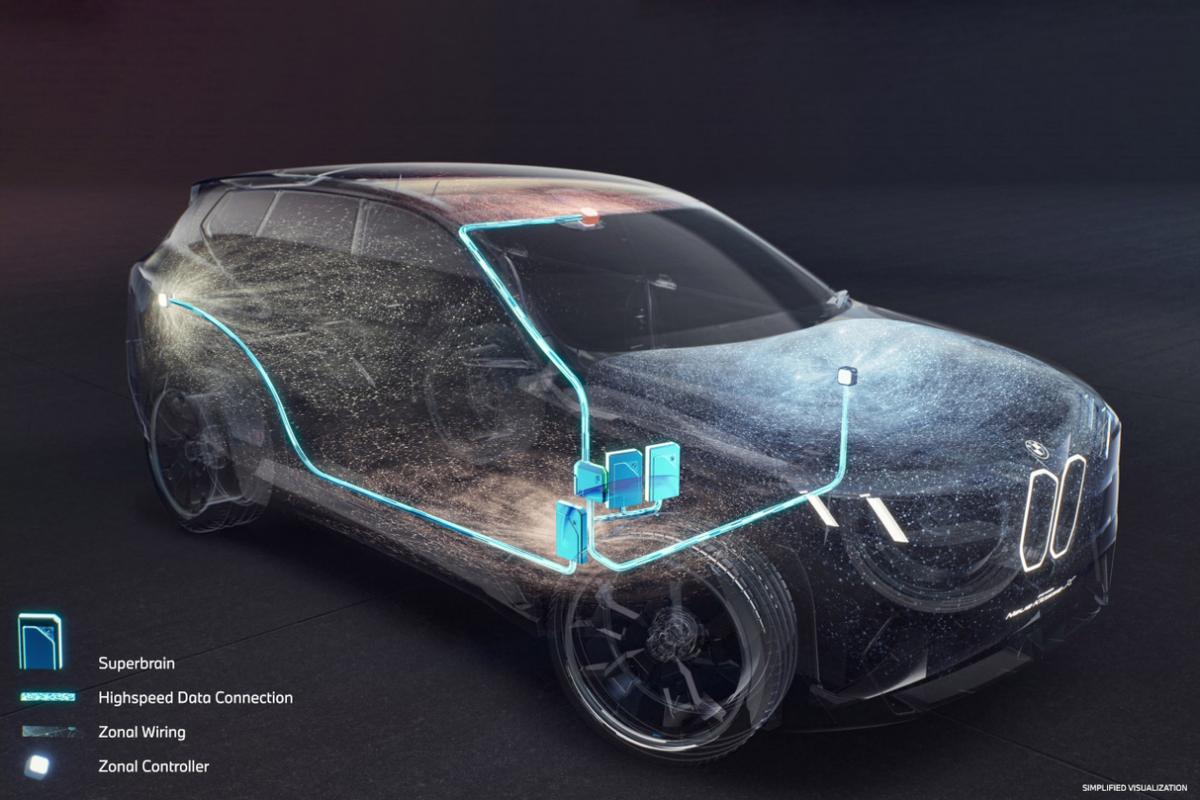

寶馬用“現實+虛擬”構建出驗證三角:一是德國的高仿真中心,在汽車十三行的報道中單獨介紹過這里,在慕尼黑,寶馬用三年時間自研并搭建了全球僅有三臺的9軸高仿真模擬器,兩臺歸屬寶馬,這種設備不僅支持0.65g~1g的全向加速度,甚至通過磁懸浮技術與超級電容系統,實現高動態駕駛場景的極限重現,11400平方米的實驗室、14臺高保真模擬器和高動態模擬器、每日可完成100次仿真測試,僅一臺開放合作使用;二是捷克的全場景實景測試中心,三是本地化采樣(貼合特定市場如中國的駕駛文化)。這種“場景構建優于硬件堆疊”的哲學,本質是在回答:系統是否準備好面對世界的復雜性,而不是只在實驗室完美。

8.為什么寶馬要在中國單獨采集1萬個場景、調試2000+次?

因為寶馬不相信“全球一套算法萬能”。在駕駛輔助系統量產之前,寶馬在自動駕駛領域開展了覆蓋高達240萬公里的全球測試。在中國,非規則超車、人車混行、路權模糊等現象頻繁出現,系統無法靠規則邏輯泛化。寶馬用實景采樣+行為建模的方式,為系統構建“本土交通語法”。它不是做功能適配,而是在訓練系統“理解中國”。所以寶馬L2+智能駕駛輔助系統在400多個城市測試里程超過13萬公里,針對中國市場特色的功能版本更新超過100次,本土化調試超過2000個。

9.寶馬為什么強調視線確認才能變道?

在高速或城市多車道中,單靠打燈并不能代表意圖真實。寶馬引入視線確認,是用“主觀注意力”補強“系統行為觸發機制”。這項機制背后的邏輯是:行為必須在感知和意愿兩端都被驗證,否則系統的每一次動作都可能成為潛在誤判。

10.如果用一句話概括寶馬ADAS的底層特征,該是什么?

寶馬造的不是一套“會開的系統”,而是一套“始終可被理解、可被驗證、可被追責”的系統。它不強調“突破”,而強調“可控”。這是一種典型的工程主義哲學:系統可以不領先,但必須可信。這也是為什么在自動駕駛話語權混亂的當下,寶馬始終把驗證當成起點,而不是終點。