2023年,小米SU7帶著“年輕人的第一輛智能電動車”光環橫空出世,發布會當晚訂單破萬的盛況猶在眼前。但短短一年間,安徽高速上燃爆的火光、社交平臺“米粉”的憤怒控訴、缺席上海車展的沉默,讓這家跨界造車的明星企業深陷信任危機。這場風暴不僅撕開了的成長陣痛,更暴露出新能源汽車行業集體狂奔時甩落的“安全繩”。

從高光到危機:一輛車如何點燃三重火藥桶?

1、安全之殤:3條人命揭開技術激進傷疤

2024年4月,安徽高速上失控撞向護欄的小米SU7瞬間爆燃,監控畫面里沖天而起的火光,燒穿了公眾對新能源汽車安全性的信任防線。盡管事故原因尚未公布,但網友發現涉事車輛撞擊時速僅67km/h(低于國標碰撞測試標準),這讓小米引以為傲的“龍脊電池防護系統”陷入質疑。

更值得警惕的是,事故發生時車輛正處于導航輔助駕駛(NOA)狀態。業內人士透露,當前新能源車企普遍存在“宣傳越界”——將L2級輔助駕駛包裝成“準自動駕駛”,這種模糊邊界的營銷話術,正在把消費者推向危險邊緣。

2、信任崩塌:17萬粉絲博主的“脫粉回踩”

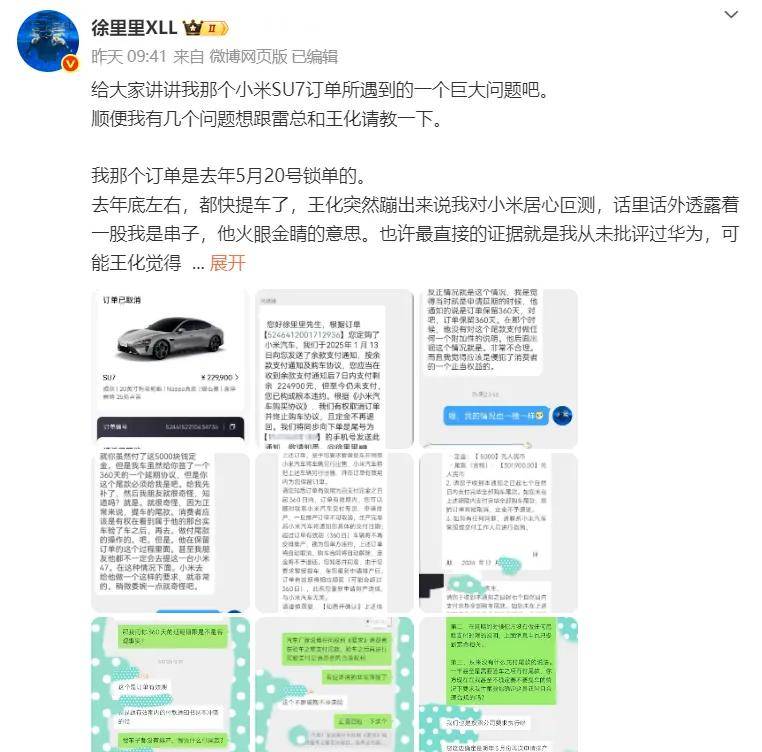

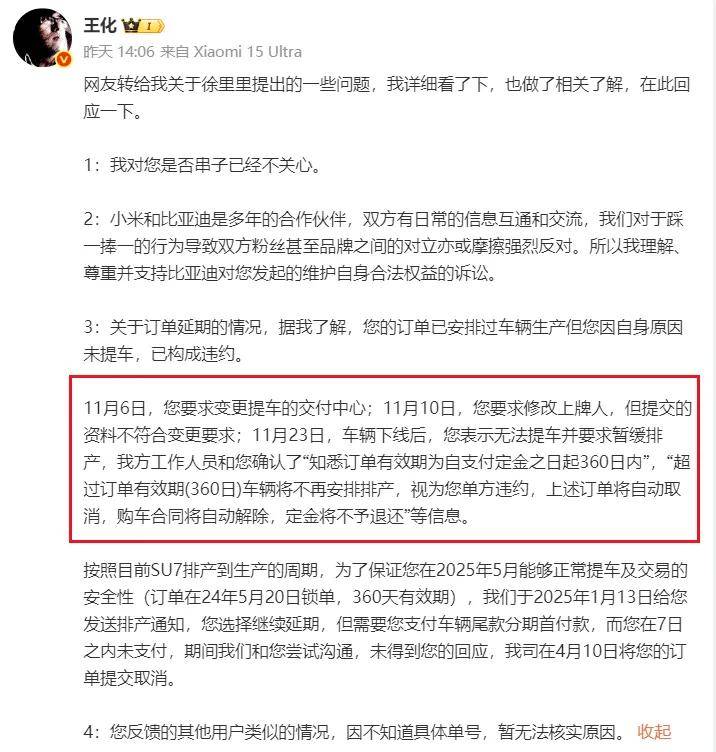

如果說安全事故動搖的是技術信任,那么@徐里里XLL的訂單糾紛則直擊品牌信譽命門。這位擁有200多件小米產品的資深米粉,因“360天交付延期變陷阱”控訴小米,引發連鎖反應:超過1600名車主在維權平臺投訴遭遇“被動鎖單”,某汽車論壇調研顯示,43%的SU7預訂者因輿論風波暫緩提車。

圖源:@徐里里XLL

圖源:@徐里里XLL

這場糾紛暴露出互聯網思維在汽車行業的“水土不服”。手機行業慣用的“搶購-排期”模式,移植到動輒20萬元的大宗消費領域時,缺乏對用戶資金安全、交付確定性的制度保障。當消費者發現5000元定金可能變成“沉沒成本”,互聯網基因反而成了信任毒藥。

3、行業圍剿:缺席車展背后的暗流涌動

在上海車展新能源館,智界S7展臺滾動播放著劉亦菲強調“輔助駕駛不是自動駕駛”的宣傳片,特斯拉展區新增了電池安全解剖模型。這些精準的“安全營銷”,與小米展位的空空如也形成刺眼對比。

圖源:劉亦菲微博

圖源:劉亦菲微博

更致命的打擊來自政策層面。工信部新規要求車企不得使用“自動駕駛”“無人駕駛”等誤導性宣傳,這對將智能駕駛作為核心賣點的小米無異于釜底抽薪。數據顯示,新規發布后小米SU7的試駕預約量環比下降28%,印證了消費者對技術激進主義的警惕。

解剖風暴眼:訂單糾紛里的行業潛規則

1、定金游戲的“雙面陷阱”

在@徐里里XLL曬出的訂單截圖中,藏著新能源行業的“灰色規則”:車企用“定金可退”吸引用戶沖動下單,卻在細則里埋下“延期視為違約”的伏筆。某法律團隊調研發現,超過60%的新能源購車合同存在“車企單方解釋權”條款,有車主因出差延期兩周提車就被沒收定金。

這種風險轉嫁的背后,是車企對產能波動的焦慮。小米SU7上市時“21分鐘破5萬訂單”的營銷神話,實則是把庫存壓力轉移給消費者——先圈住用戶資金鎖定產能,再用苛刻條款倒逼提車,這種“以銷定產”模式正在透支行業信譽。

2、數據黑箱里的“羅生門”

在小米與博主的交鋒中,一個細節值得玩味:用戶堅稱延期從確認日開始計算,企業咬定按定金支付日計算。這種爭議暴露出新能源行業的“數據霸權”——排產進度、交付時效等關鍵信息完全由車企掌控,消費者就像面對黑箱,小米SU7車主至今無法在APP查看車輛生產狀態。

這種不透明正在引發更大危機。第三方數據顯示,新能源汽車投訴中,38%涉及交付延期,但僅有7%的車企提供違約金補償。當“軟件定義汽車”變成“算法控制用戶”,行業亟需建立第三方監督機制。

破局之路:重新系好“安全繩”

1、技術透明化:讓用戶看見“鋼鐵鎧甲”

特斯拉的突圍值得借鑒。在遭遇多起電池起火質疑后,其開放了電池碰撞實驗室直播,用高速攝像機展示電池包受撞擊時的應力變化。小米或許需要更“笨”的方法:在門店放置切割車模,直觀展示SU7的電池防護結構;定期舉辦技術開放日,讓媒體見證極限環境測試。

2、服務再造:給消費者裝上“剎車片”

理想的“交付冷靜期”提供了新思路:用戶鎖單后7天內可無條件退定,提車后3天發現質量問題免費退換。這種“反互聯網思維”的服務,反而能增強高價消費的信心。對于延期交付,可借鑒房產行業的“違約金階梯制”:延期30日內賠償車價0.5%/日,超期可直接退車。

3、行業進化:告別野蠻生長

當上海車展變成“安全宣言”競技場,釋放出明確信號:新能源汽車競爭正從“比誰跑得快”轉向“比誰站得穩”。政策層面需要更鋒利的牙齒——比如強制車企公開智駕系統失效案例,建立電池安全“黑匣子”數據池。消費者也應用腳投票,讓重營銷輕安全的企業付出代價。

結語:慢下來,才能走得更遠

小米汽車的困境,恰是中國新能源狂飆突進的縮影。當行業年均增速超過60%,我們更需要警惕“速度幻覺”。安全與信任從來不是技術發展的絆腳石,而是支撐創新的地基。也許有一天,人們會記住2024年的這場風暴——它不是某個品牌的滑鐵盧,而是新能源汽車真正成熟的成人禮。正如汽車史上的每次進步,都不是來自對極限的追逐,而是對生命與承諾的敬畏。