在之前的燃油車時代,風阻系數僅僅是車輛眾多指標中大家感知極為微弱的一個部分,除了某些造型運動或者是性能取向的車型,一般不會引起車友的廣泛關注。然而隨著智能化和電動化的興起,為了強化自身的續航能力,降低風阻成為了眾多的汽車制造商競相開卷的一個新目標。

時至今日,0.21Cd的風阻系數基本上已經成為了高端新能源車型的一個準入門檻,許多新車型的數據一個比一個夸張,以幾款車型舉例,銀河E8風阻系數低至0.199Cd,小米SU7與仰望U7均為0.195Cd,小鵬MONA M03低至0.194Cd,極狐阿爾法S5則是低至1925Cd…

然而在國產電車風阻系數屢破紀錄之時, 一個不和諧的聲音卻悄然響起。

打假風波回顧

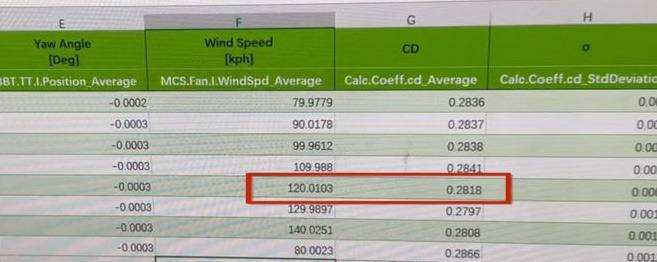

2025年5月2日,博主“蘇黎世貝勒爺”發布了一則針對某車型的風阻系數測試視頻。該宿舍車輛官方宣傳風阻系數為0.21Cd,但經委托方天津中汽研風洞實驗室的實測結果來看,該車的風阻系數只有0.28Cd,兩組數據的對比誤差相差30%,而實測風阻系數竟然與20年前的燃油車帕薩特B5處于相同水平。面對這樣刷新我們認知的結果,諸多網友紛紛表示太過離譜。

面對網上洶涌的輿情,該測試車輛的品牌方于次日進行回應,稱該信息完全失實,強調技術參數以官方發布為準,并于同日宣布將打擊黑公關的懸賞金額提升至最高500萬元,同時表示已收到近200條舉報線索。

除此之外,該品牌方還同步公開了測試計劃,宣布將按照國家專業機構實驗室排期,對該型號車輛進行公開風洞測試以自證清白。

風洞測試究竟存在哪些貓膩?

如今新能源車企之所以玩了命的卷風阻系數,究其原因是因為低風阻系數的誘惑實在是太大。其中風阻系數降低的最大好處是能延長電動汽車的續航里程,據統計,風阻系數每降低0.01Cd其續航能力便能增加大約10公里。除此之外,降低風阻系數還能減少車輛行駛過程中的噪音與振動。對于新能源汽車廠商來說,這無疑是一個很好的宣傳賣點。

既然誘惑足夠大,車企們自然會“絞盡腦汁”的將該數據變得更漂亮一些。從我們目前所掌握的信息來看,在風洞測試過程中便存在三大套路:

其一,測試場地選擇。目前國內支持風洞測試的場地有三個,分別在天津、上海和重慶。不同的風洞測試場地的結果會存在差異,比如說重慶風洞所測得的Cd值普遍比上海的低8~15counts,也就是0.08~0.15Cd,因此重慶的風洞測試場地也是比較受車企歡迎。

其二,只說測試成績,不提測試速度。根據相關的數據來看,在車速120km/h的基礎上,每增加10km/h,測得的風阻系數就會降低0.01Cd左右,也就是說速度越高,所測得的風阻系數就越低。此前小米官方宣稱的小米SU7風阻系數為0.19Cd,便引發了業內外的廣泛討論,原因是該款車型的測試速度為160km/h。此外,余承東口中的目前風阻系數最低的轎車-享界S9純電版(0.193Cd)目前甚至未公開測試條件!這兩位流量圈的臥龍鳳雛,在風阻系數這回事上竟達成了某種默契。

其三,使用特調車進行測試。在車叔個人看來,風阻系數這場戰爭是一場典型的實驗室數據與現實體驗的較量,在這件事上,車企與用戶之間根本不處于同一頻道。其中廠商在實驗室測試時,基本上是將能關的全部關掉,能封的全部封掉,比如說輪轂封死,格柵關閉,即使用所謂的特調車以測出一個漂亮的數據。說白了,這和當年的智能手機拼跑分是一個德性。但是我們在平時開車時,誰會把輪轂封死,格柵關閉呢?這可不是鬧著玩的,剎車過熱會失靈,電機散熱不良會趴窩,這都是實實在在的安全問題。

實驗室和車企為何集體沉默?

既然風動測試存在這么多的貓膩,為何實驗室與車企會選擇集體沉默呢?個人認為,答案非常簡單,那就是利益綁定。

從風洞實驗室的角度來看,車企無疑是企業最大的金主,畢竟車企每年的訂單動輒幾千萬元,誰會為了個人幾十萬的測試,而得罪背后的一個個金主呢?

從車企的角度來看,大家基本上是在同一條船上,你有水分,我也有水分,誰都不干凈的情況下,就別自找煩惱了。除此之外,車企們也確實缺少互相舉報的動力,畢竟公開質疑競品風阻系數的真實性,是一場高成本低收益的博弈。且不說需要承擔高昂的鑒定費用,而且還要面臨輿論的反噬風險,之前長城也做過類似的事情,但結果大家都看到了。并且風阻系數的測試往往有著復雜的標準差異,即使自身獲取了對比數據,也難以形成法律意義上的證據,很容易就會陷入技術羅生門之中。

車叔總結

總的來說,追求極致的風阻系數這件事本身無可厚非,但是為了漂亮的數據不惜造假,就顯得本末倒置了。

車叔看來,這場造假風波對于整個行業來說不失為一件好事,車企們可以冒冒汗,糾糾錯,這對于推動這個行業建立統一的測試標準也有一定助力。同時該事件也給我們廣大消費者提了個醒,買車別看廣告數據,還是要看療效。那些實驗室中的極限數據就像美顏相機里的照片一樣,看一眼樂呵樂呵得了,與其糾結零點零幾的風阻系數,不如多試駕幾次來感受一下來的實際。畢竟咱們的車子買來是開的,可不是來比的!