最近幾年時間,隨著國內新能源汽車的持續發展,國內新能源汽車廠商間的差異也越來越大,整體來說,國產新能源汽車整體做得要比合資品牌好很多,造車新勢力要比傳統車企更有競爭力,這也就順勢產生了一個新的問題,那就是傳統車企為什么做不好新能源?

在兩三年前,說起這個問題,很多小伙伴的反應都是,燃油車市場空間還特別大,新能源汽車還是試水階段,所以對于很多廠商來說,大家都在觀望,看看新能源汽車這條路還能走多遠,反正燃油車銷量還很好,利潤率也不錯,等到新能源汽車的前景很明朗的時候,再入局也不遲。

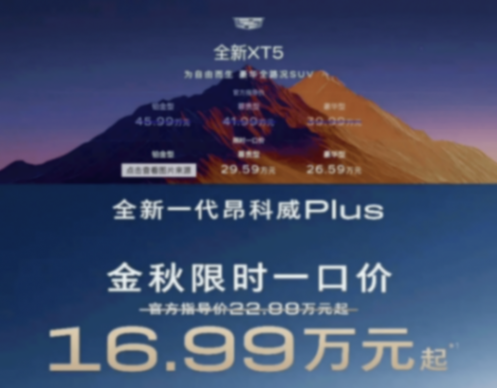

但是現在,新能源汽車的前景已經非常明朗了,至少在國內市場,新能源汽車已然成為不可逆的大趨勢,而且隨著國內新能源汽車崛起,很多傳統車企,包括合資品牌和豪華品牌在內,銷量和價格都受到了明顯影響,很多廠商的一口價策略和令人咋舌的終端優惠,就是典型的結果,現在很多傳統品牌已經火燒眉毛了,為什么在新能源汽車這一塊,還是沒有什么重量級的產品呢?

從本質上來說,新能源汽車是沒有特別明顯的技術鴻溝,或者說,幾乎沒有什么技術專利壁壘是完全繞不過去的,只要想做,大眾、豐田也能做出像理想、小米、比亞迪、鴻蒙智行等品牌的車型,在三電技術和智能座艙、駕駛輔助方面,都能做到相差不大。那為什么他們不做呢?

最近我們和一些廠商的小伙伴聊天,算是通過一些細節,了解到了一些“隱情”,本質上來講,傳統車企做不好新能源汽車,本質上不是因為技術屏障,而是因為人情世故,或者是內部阻力太大。

舉一個例子,一個傳統汽車廠商,原來是生產燃油車的,它們有發動機部門和變速箱部門,我們暫且先這么稱呼,每個廠商的叫法不一樣,這兩個部門的Leader可能就是副總裁級別,而且下面有幾百或者幾千人,但是現在,新能源汽車興起了,廠商高層想要轉型增程和純電車型,因為增程和純電可以共用平臺,有效降低成本,而且產品本身也比較熱門。

但是一旦形成這種技術路線,至少變速箱這個部門就要被撤掉了,因為增程式電動車不用變速箱,但是要撤掉這個部門,上至主管的Leader,下至幾百上千名員工,肯定不干啊,大刀闊斧的裁員,其他部門的員工怎么想,哪天這一刀也會砍到我們部門?人心是不是就散了!所以就只能慢慢嘗試,先推出一些純電車型,然后再嘗試插電混動,因為插電混動還有變速箱,這些人還能用得上……

而且很多傳統車企的供應商,本質上還是自己人,從燃油車大力轉型新能源汽車,很多零部件可能就不用上了,那么這些供應商就要被踢出供應商體系了,本來就是自己人的廠子,做得零部件也只供應一個品牌的主機廠,直接被剔除,人家能干?

所以之前我們看到,很多傳統廠商的人,抨擊造車新勢力沒有技術實力,但是造車新勢力的車大受歡迎,銷量和單價水平都比較高的時候,它們卻做不出類似的產品,有很大的原因,就是我們上面提到的內部人員拖后腿。雖然這不是唯一的原因,但一定是非常重要的核心原因。而造車新勢力們能夠快速響應,很大的原因,就是沒有這些歷史包袱。