在新能源車領域,固態電池無疑是目前最具顛覆性的技術,按照豐田之前公布的信息,搭載固態電池的車型續航里程將超過1000km,并且充電時間僅需10分鐘。很顯然,隨著固態電池的普及,電動車的續航和充電都不是問題了。然而時間一晃數年過去了,如今搭載固態電池的車型寥寥可數,而且還是打了折扣的半固態技術。大廠PPT中的顛覆性純固態電池,如今為何陷入難產呢?

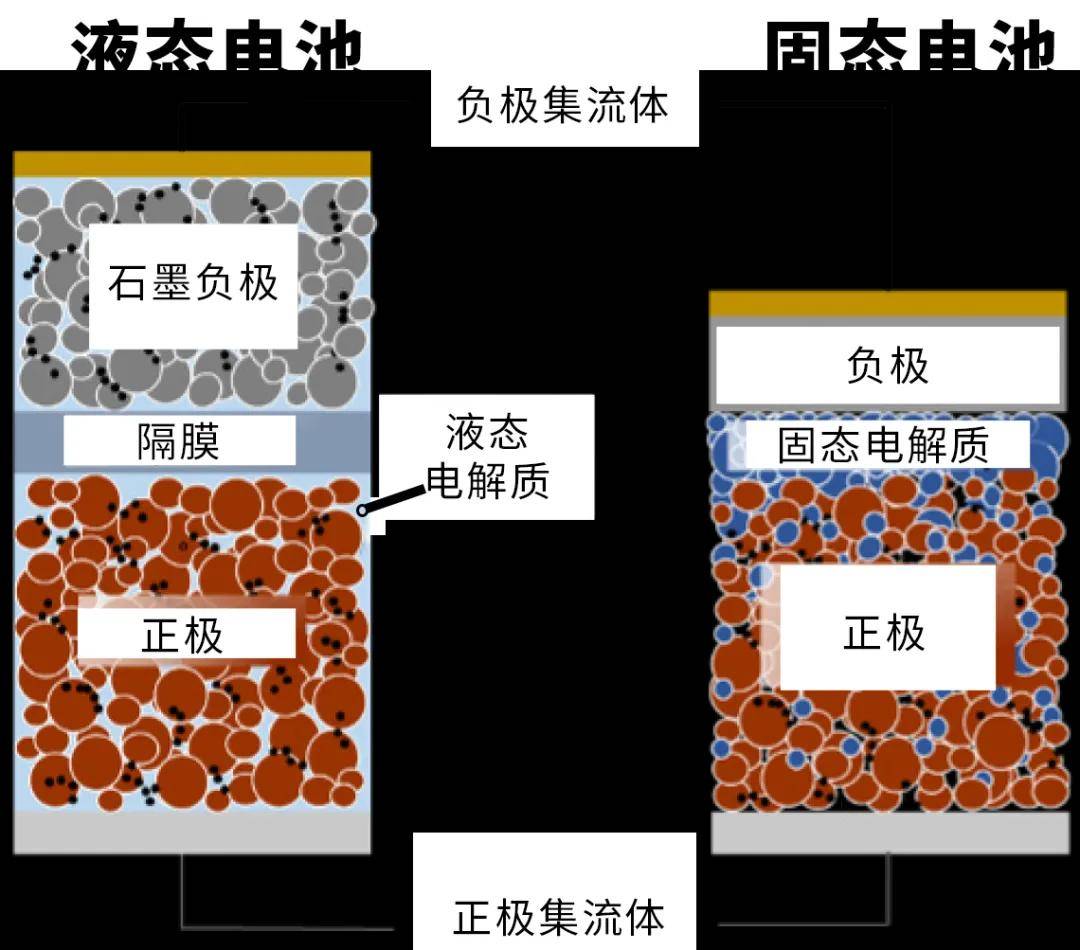

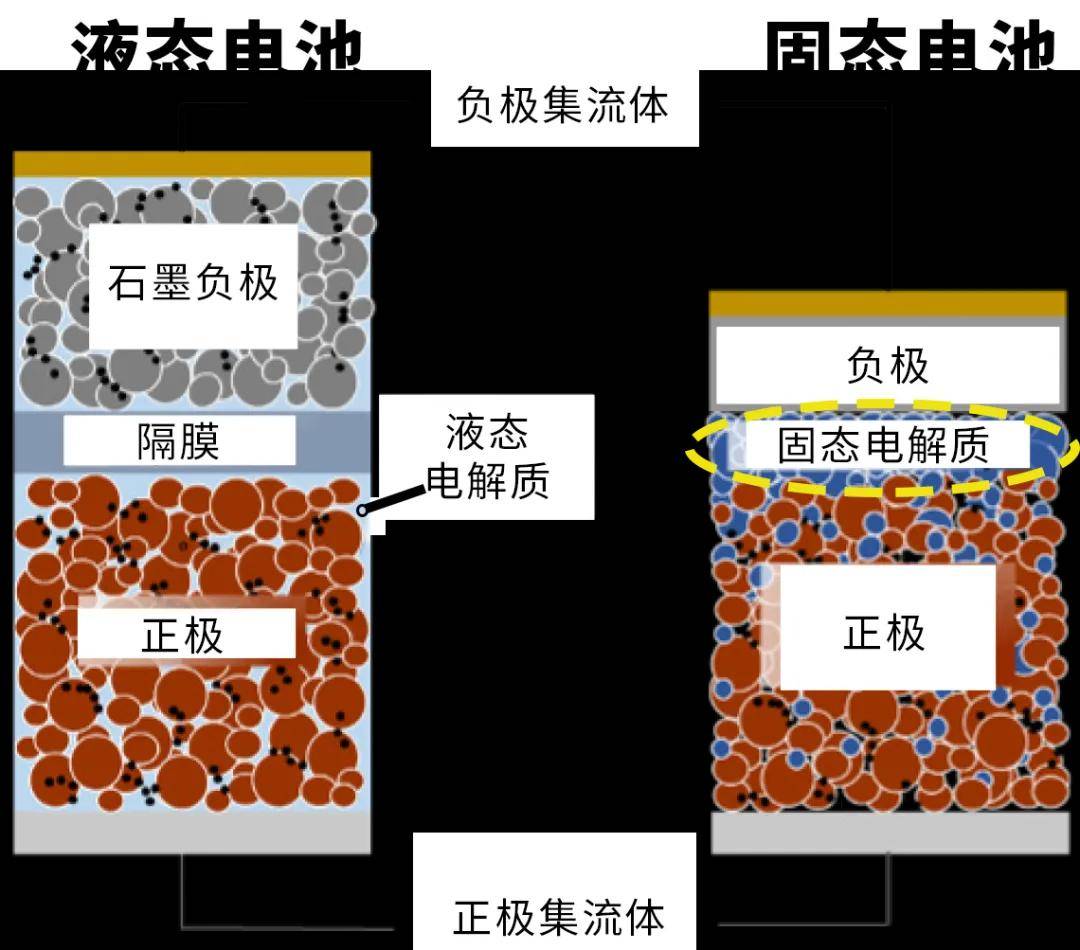

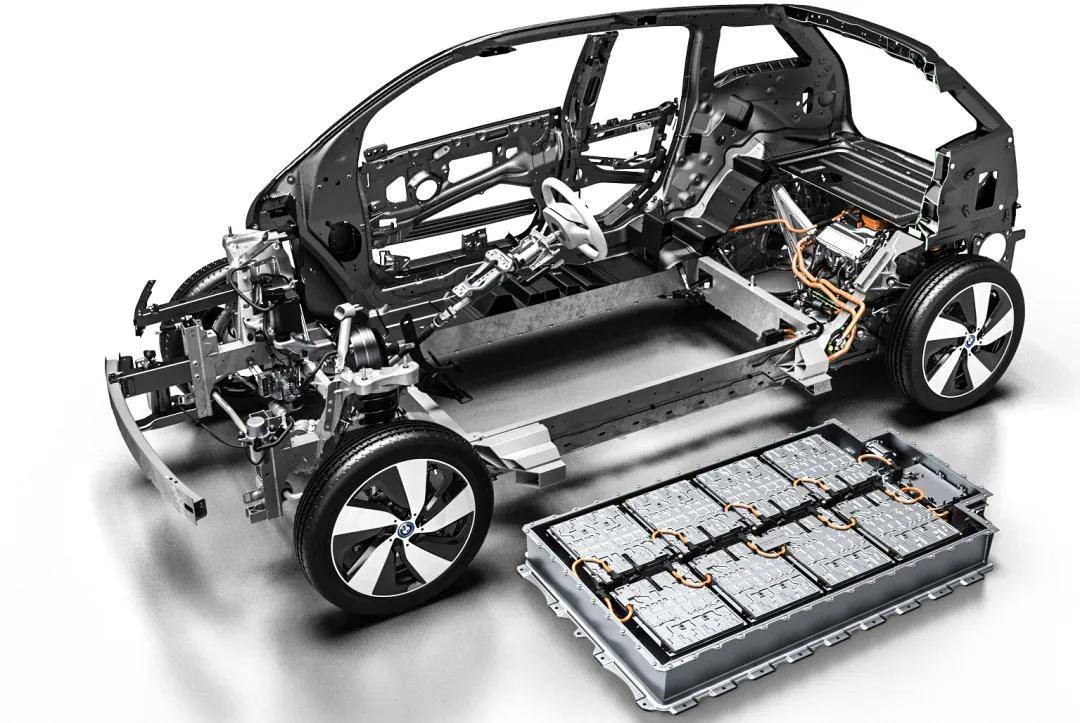

在介紹固態電池之前,我們有必要先了解鋰電池的基本構成。簡單來說,如今的鋰電池主要由正極、負極、電解質、隔膜這四部分構成。根據電解質的不同,鋰電池又可以分為液態和固態這兩種。如今我們所使用的鋰電池,基本都是液態電解質(也叫電解液),而未來具有顛覆性的固態電池,實際上就是把液態電解質變為了固態。

熟悉電池的朋友都知道,電池有個非常重要的性能指標叫做--能量密度,這一指標越高就說明在同等重量下電池儲存的能量更多。提高電池能量密度的訣竅主要有兩點,那就是使用高比能、高電壓的電極材料。首先來看看高比能材料,目前液態電池所使用的石墨負極,理論比容量只有372mA·h/g,而鋰電池的理想負極材料--鋰金屬,它的理論比容量達到了3860mA·h/g,二者相差近10倍。

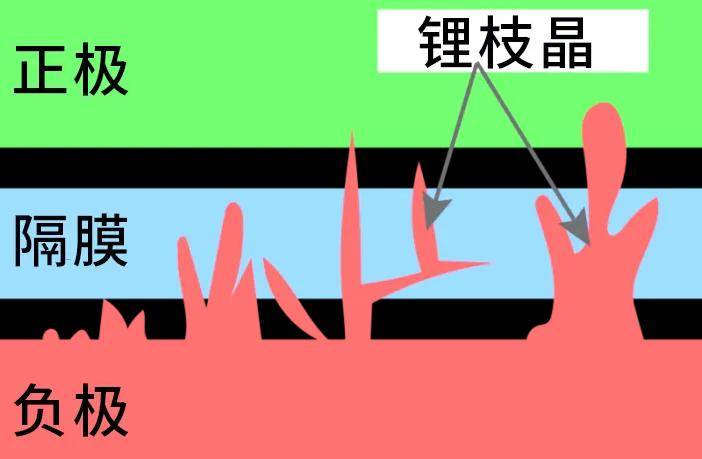

既然鋰金屬的比容量這么高,那為啥液態電池不將它作為負極材料呢?這背后的原因其實很無奈,簡單來說,金屬鋰負極在充電過程中會產生鋰枝晶,日積月累后鋰枝晶可能會刺穿電池隔膜,從而導致電池短路、爆炸。另外即便電池沒有出現短路,金屬鋰負極也可能會與電解液產生化學反應,從而不斷消耗電極和電解液,最終導致電池壽命大幅縮短。不難看出,液態電池與高比能電極材料的兼容性并不好。

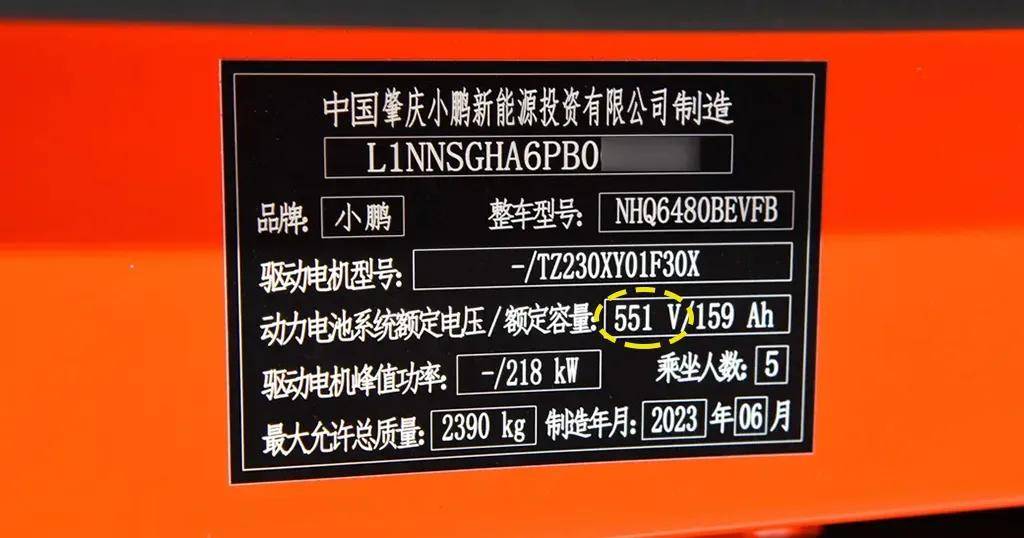

高比能電極材料在液態電池上行不通,那么采用高電壓的電極材料是否可行呢?大家都知道,手機、電腦上的電池標的是【容量】,單位是毫安時(mA·h),但汽車電池標的是【能量】,單位是千瓦時(kW·h)。二者的關系非常簡單,電池能量=電池容量x電池電壓,所以只要提高單體電池的電壓,那么整個電池包的能量密度就上去了。

在電池設計中,單體電池的電壓是由電極材料自身的電壓大小決定的。比如大家比較熟悉的磷酸鐵鋰電池,它的正極電壓在3.6V左右,而三元鋰電池的正極電壓為4.2V左右。單單從電壓這一項就可以看出來,三元鋰電池在能量密度方面占有優勢。

但如果要進一步提高電極材料的電壓,那么在液態電池上又會遇到性能瓶頸。具體來說,液態電池的電解液理論電壓上限是4.5V,超過這個電壓后,電解液就會分解、產氣,也就是大家可能遇到過的電池鼓包現象。

固態電池的優勢就體現在前面提到的高比能、高電壓。首先固態電解質機械強度很高,可以防止鋰枝晶穿刺,所以固態電池能夠使用比容量極高的鋰金屬負極材料,而且僅通過這一改進鋰電池的能量密度就可以提升至400W·h/kg。作為參考,目前性能最好的液態三元鋰電池能量密度為255W·h/kg,磷酸鐵鋰更低只有140-160W·h/kg。

除此之外,固態電解質還支持更高的電極電壓,只要合理搭配高電壓電極材料,固態電池的能量密度甚至可以提升至600W·h/kg。總之,在能量密度方面固態電池具有無可比擬的優勢。

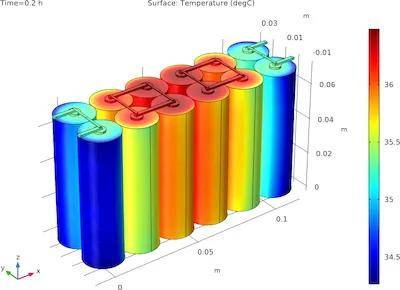

在安全性方面,由于液態電池內部的結構更為復雜,并且內部材料不耐高溫,所以液態電池更容易發生自燃。更具體的說,液態電池的電解質層、隔膜大約在80-130℃時開始各自分解融化,只要電池內部達到這一溫度,就會出現短路、自燃的現象,因此液態電池對散熱要求極高。

固態電池則不同,因為電解質的性質發生了變化,所以固態電池沒有傳統電池的隔膜,以及電極上的固態電解質層,因此不存在傳統液態電池的高溫短路問題。而且,固態電解質的分解產熱溫度普遍在200℃,甚至更高,所以同樣是電池熱失控,固態電池發生自燃的概率會更低。更重要的是,即便發生自燃固態電池釋放的熱量也比液態電池少得多。因此隨著固態電池的普及,電動車自燃的概率必然會大幅減少。

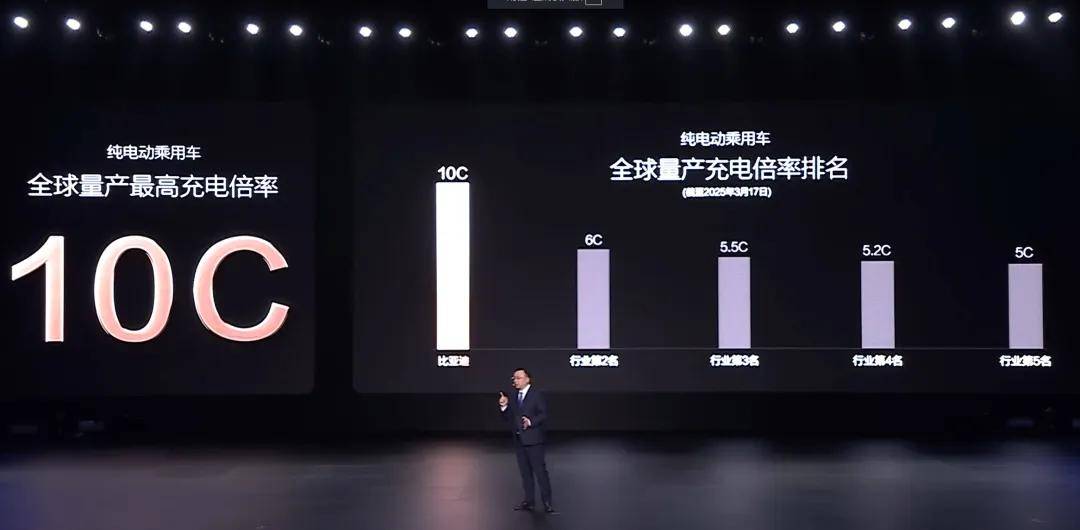

雖然前面我們羅列了液態電池的種種不足,但它能作為如今市面上最主流、裝車量最大的電池,必然擁有許多固態電池不具備的優勢。首先大家都知道,電動車不論是充電還是加速性能,都需要電池具有很高的功率,也就是現在車企經常吹的3C、5C、10C充放電倍率等等。

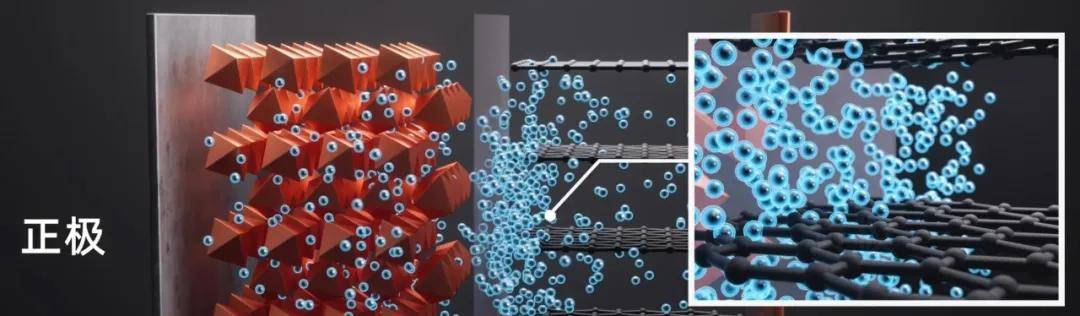

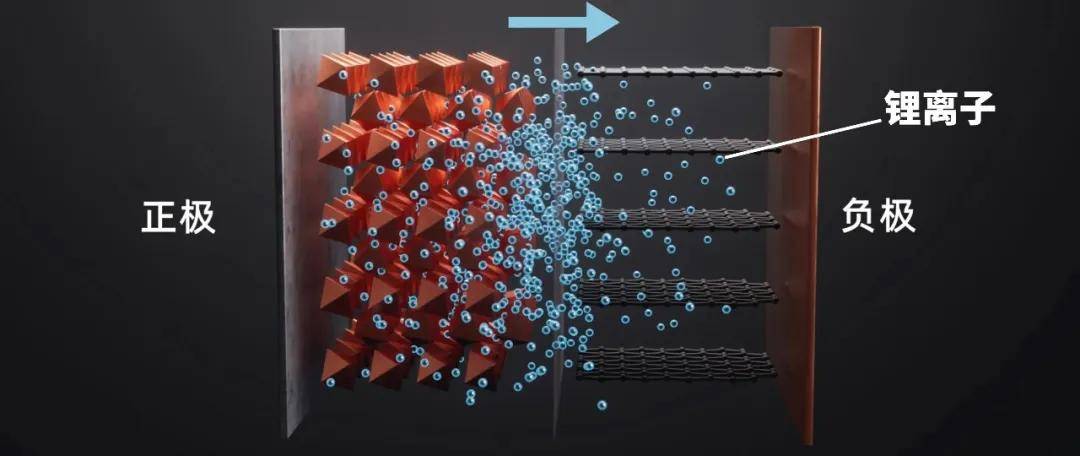

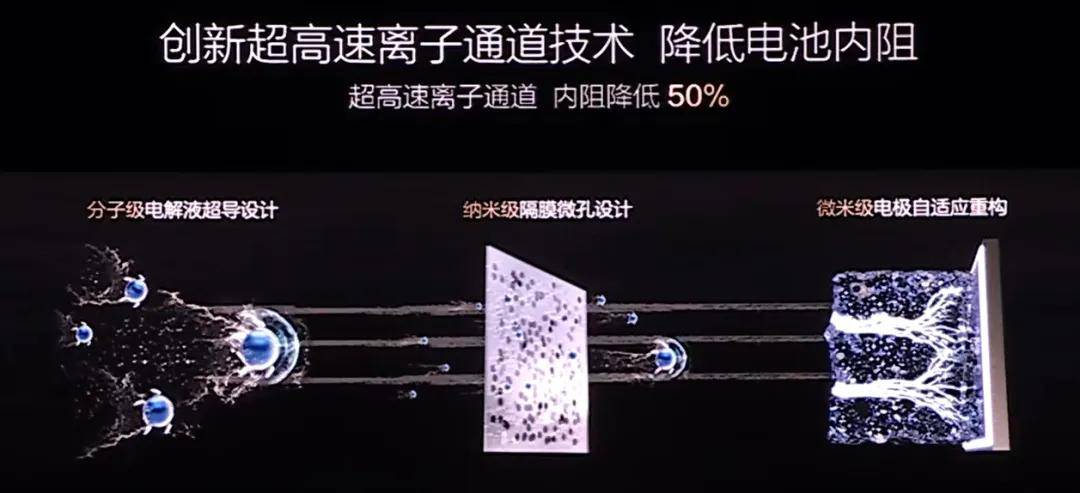

從電池內部原理來看,電池的高充放電功率,其實就表現為正負極上的鋰離子在電解質中的移動速度。因此在電池設計中,有個專門衡量電解質導電性能的指標叫做離子導電率,這個指標越高說明電池的充放電功率更高。

在離子導電率上,固態電池的性能不占任何優勢,這是因為固態電解質本身的阻抗就很高,不利于鋰離子快速移動,因此目前固態電池的電解質離子導電率不到液態電池的十分之一。打個比方,假如液態電池的充電倍率能做到10C的話,固態電池連1C都做不到。

從電池的使用性能來看,固態電池若不能提高電解質的離子導電率,也就是提高電池的充放電功率,那么即便它有很高的能量密度,也難以滿足大部分電動車的需求,更別說撼動液態電池的市場地位了。

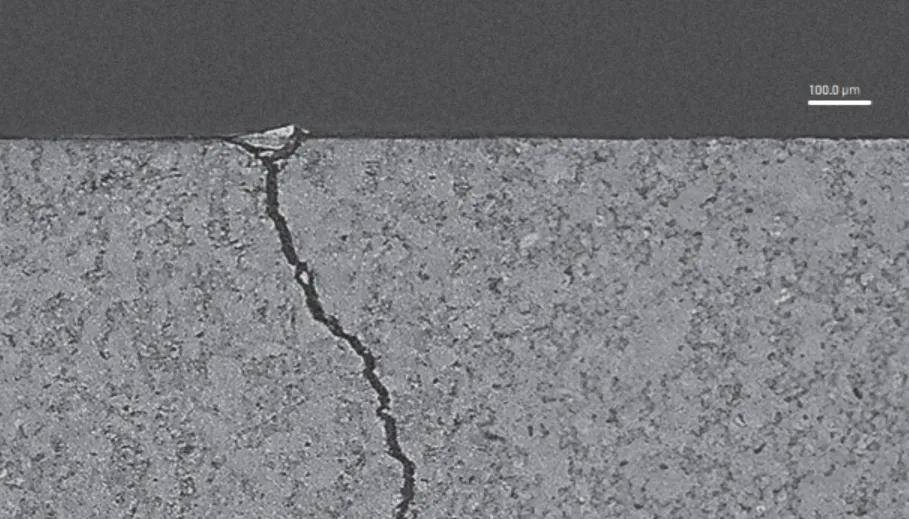

除了充放電功率小之外,固態電池現階段的循環壽命也不如液態電池。簡單來說,電池在充放電時電極的體積總會膨脹、收縮,固態電解質因為和電極緊密貼合在一起,所以隨著充放電次數的增加,固態電解質會產生裂紋,從而導致電池壽命下降。

從目前已公開的數據看,三元鋰和磷酸鐵鋰這些液態電池,它們的循環壽命分別能做到1500次和2000次以上。而計劃量產的純固態電池,循環壽命只有700-800次。從用戶角度來看,純固態電池雖然可以提供更長的續航,但因為自身的循環壽命偏短,所以它并沒有延長電動車的使用壽命。

眾所周知,制約電動車發展的主要原因就是電池成本居高不下。根據相關機構的估算,固態電池的材料成本是1.5~2.5元/W·h。相比之下,目前主流的磷酸鐵鋰材料成本是0.5元/W·h以下,三元鋰為0.6-0.7元/Wh,同樣的電池容量,二者的材料成本不到固態電池的一半,甚至只有三分之一。

基于性能和成本等方面的考量,目前量產的固態電池并非是PPT里面宣傳的純固態,而是在固態電解質中加入了少部分的電解液,因此也被稱作半固態電池。按照電解液的質量占比劃分的話,液態電池的電解液占比為25%,半固態電池的電解液占比則減少至5-10%。

前面提過,三元鋰是目前性能最好的液態電池,它的能量密度能做到255W·h/kg,而半固態電池的能量密度能做到350W·h/kg。因此我們可以看到,搭載半固態電池的智己L6和蔚來ET7,它們的電池容量輕松突破了100kWh,宣傳的續航里程都超過了1000km的大關。

純固態電池無疑是新能源車領域最具顛覆性的技術,但是以目前的技術水平來看,純固態電池并沒有完全克服充放電功率小、循環壽命短、成本高等問題,因此純固態電池的普及還需很長的時間。相比之下,既能提高電池能量密度,又能在壽命、成本之間做到平衡的半固態電池倒是更容易被市場接受,在純固態電池量產之前,半固態將會是最佳的過渡方案。