2022年初,當新冠病毒仍在全球肆虐之際,俄烏沖突爆發了。隨之而來的是西方對俄羅斯的全方位制裁,使得歐美韓等跨國車企不得不相繼退出俄羅斯這個重要市場。要知道,俄羅斯是全球第四大經濟體,第四大汽車保有國。

這場突如其來的變局,為中國車企打開了一扇機遇之門。短短三年,中國車企不僅填補了市場空白,還一舉成為俄羅斯汽車市場的新主導者。2023年,俄羅斯市場躍升為我國汽車出口第一大國。在該市場的強勁拉動下,中國2023年汽車出口量實現了歷史性突破,超越日本成為全球第一大汽車出口國。

然而,這樣的成績并非堅不可摧,業內人士對此心知肚明——一旦俄烏沖突停止,歐美日跨國車企重返俄羅斯市場,中國車企將面臨一場艱難的“守擂戰”。

目前來看,這場“守擂戰”的號角可能很快就要吹響了。隨著俄烏停戰信號愈發清晰,這場已持續三年的戰爭或將畫上句號。這不僅意味著俄羅斯與西方國家關系趨向解凍,也預示著跨國車企重返俄羅斯市場的腳步聲日益臨近。

舒坦“日子”或許不長了

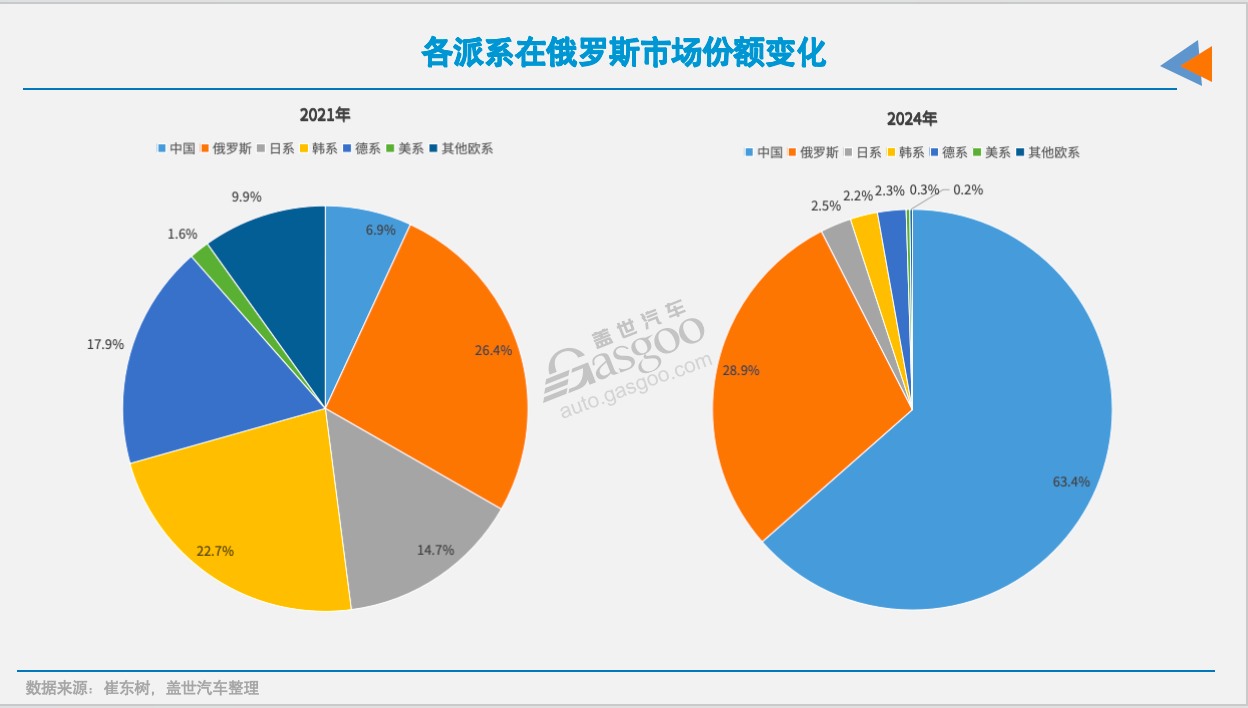

2022年前的俄羅斯市場,中國車企處于邊緣地帶,僅占據7%左右的份額。然而俄烏戰爭打響后,中國車企的機會來了。

俄烏沖突開始后,西方對俄羅斯實施了一系列經濟制裁,包括能源禁運、出口管制、金融制裁等。在這種壓力下,大眾、豐田、寶馬、雷諾等跨國車企迫于壓力,相繼暫停在俄羅斯生產或銷售,甚至以象征性價格出售資產。

比如,雷諾以1盧布(約合人民幣0.1元)將其持有的俄羅斯最大車企Avtovaz 68%的股份轉讓給俄羅斯國家汽車工程研究院。值得注意的是,雷諾在俄羅斯業務的估值曾高達22億歐元(約合人民幣166.5億元)。俄羅斯市場對其的收入貢獻曾達10%,是雷諾全球第二大市場。

雷諾之后,其他車企紛紛效仿。依維柯退出俄羅斯合資企業,豐田、日產、大眾等跨國車企也先后出售了在俄羅斯的工廠,交易金額同樣低得驚人。像日產,以1歐元“甩賣”其俄羅斯業務;現代汽車俄羅斯工廠交易金額僅7000盧布(約合人民幣580元)。大眾集團稍微好點,相關業務賣了1.25億歐元。

在此之際,中國車企抓住機會,迅速涌入俄羅斯市場。2022年,中國車企在俄羅斯市場的份額提升了11個百分點至18%。據乘聯會不完全統計,目前已有10余家中國車企進入俄羅斯市場。

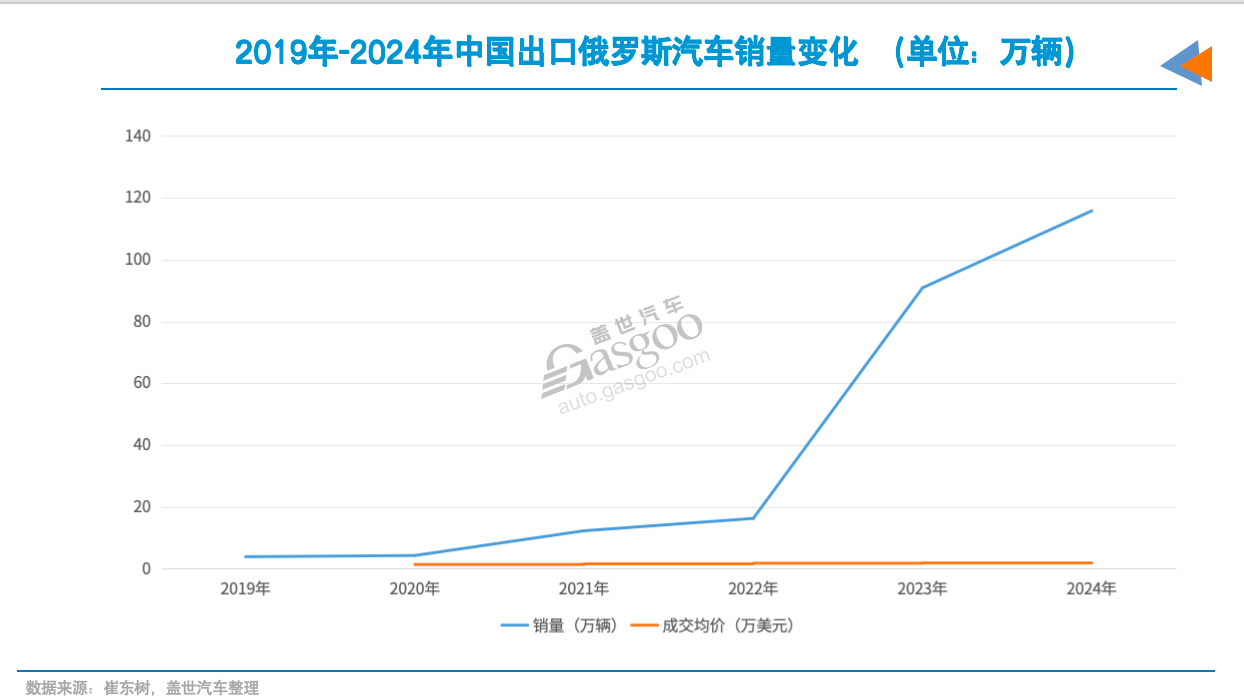

到2023年,中國對俄羅斯市場汽車出口量達到95萬輛,同比增長近5倍,占當年總出口量的兩成。俄羅斯分析機構Autostat數據顯示,中國品牌乘用車在俄新車市場份額激增至51%。也是這一年,俄羅斯一躍成為中國汽車出口的第一大國。

在俄羅斯市場拉動下,2023年中國汽車出口總量突破522萬輛(海關總署數據),超越日本躋身全球第一出口大國。

2024年,這一勢頭有增無減。中國對俄羅斯汽車出口量進一步攀升至116萬輛,同比增長27%,市場份額擴大至60%。也就是說,俄羅斯在售的10輛新車中,大約有6輛來自中國品牌。中國汽車出口俄羅斯市場的金額高達152億美元,約占總出口額的13%。俄羅斯2024年乘用車品牌銷量TOP10中,中國品牌占據八席。

俄羅斯市場儼然成了中國車企的“后花園”。要知道,中國品牌在國內市場奮斗了三十余年,才逐步打破原有格局,達到六成以上的份額,而在俄羅斯,僅用三年就實現了這一成績。

然而,多方跡象表明俄烏停戰的可能性正在升溫。截至去年4月,美國國會已撥款1740多億美元用于支持烏克蘭。若沒有美國的軍事和經濟援助,烏克蘭將難以繼續與俄羅斯抗衡。而美國新任總統特朗普一直反對戰爭,他或將加速俄烏沖突的和平解決。

圖片來源:奇瑞汽車

俄羅斯外長拉夫羅夫近期表示,俄美總統結束戰爭倡議的談判能獲得成果,俄羅斯就將停止在烏克蘭的戰斗。

對于兩國人民來說,俄烏早一日停戰就能早一日遠離炮火、回歸平靜生活;對于全球經濟來說,停戰可能緩解能源和原材料市場的緊張局勢。

作為全球最大的能源出口國之一,俄羅斯的石油、天然氣,以及鋁、銅、鎳等金屬供應,都對世界尤其是西歐至關重要。比如,今年2月阿姆斯特丹歐洲基準TTF天然氣期貨價格環比上漲4.1%至58歐元/兆瓦時。停戰可能緩解歐洲能源緊張問題,減輕通脹壓力。

同時,俄羅斯和烏克蘭都是重要的糧食出口國,俄烏沖突波及到了全球糧食市場,導致國際糧價高企,部分國家陷入糧食安全困境。

對于俄羅斯來說,停戰意味著歐美經濟制裁的結束。而制裁一旦結束,這將為歐韓日車企重返俄羅斯市場創造條件。

跨國車企想重返該市場的信號極為明顯。雷諾CEO公開表示,隨著美國推動俄烏達成和平協議,雷諾不排除重返俄羅斯市場。豐田和大眾已重啟對俄羅斯零部件供應,現代汽車計劃2025年內恢復在俄羅斯工廠生產。

顯然,一旦俄烏停戰,俄羅斯市場或許將迅速進入多元競爭格局,中國車企“一家獨大”的局面將不復存在。

誰首當其沖?

黃河科技學院客座教授張翔認為,從當前形勢看,俄烏沖突結束后,歐韓日等跨國車企極有可能重返俄羅斯市場。屆時,中國車企在該市場份額將不可避免地受到擠壓,預計整體銷量較往年將有所下降。

乘聯會秘書長崔東樹也持相似觀點,他指出,2023年中國車企迅速滿足了俄羅斯市場的供給需求,目前中國品牌在俄羅斯暫時處于安全狀態,但仍需密切關注俄烏危機的發展變化。他強調,“如果俄烏危機快速結束,對中國汽車出口俄羅斯將產生較大影響。”

過度依賴俄羅斯市場的中國車企將首當其沖。根據乘聯會統計,2024年中國車企向俄羅斯出口的乘用車達103萬輛。具體到企業層面,奇瑞、長城、吉利、長安四大車企是出口主力軍,貢獻了中國向俄羅斯出口量的約七成。

其中,奇瑞集團在俄羅斯市場表現最為搶眼。目前,該集團在俄羅斯擁有奇瑞、歐萌達、捷途、杰酷、星途、凱翼等多個品牌。2024年,旗下奇瑞、杰酷、歐萌達和捷途均躋身俄羅斯品牌銷量前十榜單。

崔東樹數據顯示,2024年,奇瑞集團在俄羅斯銷量達32.5萬輛,同比增長47%,獨占該市場兩成份額。

俄羅斯已成為奇瑞最重要的海外市場。去年,奇瑞集團出口總量達114萬輛,其中30%銷往俄羅斯。為滿足不斷增長的需求,奇瑞持續加大在俄投資力度。通過SKD組裝生產及與當地車企合作生產等多種模式,奇瑞在俄羅斯年已達30萬輛。

據福布斯報道,2023年,奇瑞在俄羅斯聯邦實現營業額5903億盧布(約合人民幣490億元),對應銷量22萬輛。隨著2024年銷量攀升,奇瑞在俄羅斯收入預計將大幅增長。

緊隨其后的是長城汽車,旗下哈弗、坦克、魏牌、歐拉等品牌均已進入俄羅斯市場。2024年俄羅斯品牌銷量前十榜單中,哈弗位居第二,成為該市場最暢銷的中國品牌,占據約12%的市場份額。

長城汽車是目前唯一在俄羅斯進行重資產投資的中國車企。俄烏沖突前,其位于圖拉的工廠已投入生產,規劃年產能15萬輛,零部件本土化率達65%。此外,長城汽車去年還在卡盧加州工廠啟動哈弗M6的組裝生產。

乘聯會數據顯示,2024年,長城汽車向俄羅斯出口22萬輛新車,占其總出口量的五成左右。基于銷量增長,長城汽車計劃將圖拉工廠年產能提升至20萬輛。

吉利汽車在俄羅斯同樣表現不俗,去年銷量接近20萬輛,約占其總出口的50%。目前,吉利在俄擁有6個品牌,包括吉利、領克、極氪等。其中,吉利品牌是銷量主力,在2024年俄羅斯品牌銷量榜上位列第四。

吉利在俄羅斯銷售的產品多由其在白俄羅斯的合資企業BelGee工廠組裝生產。據悉,該工廠80%的產品銷往俄羅斯,這一策略既規避風險,又能享受俄羅斯的低關稅政策。

甲醇輪船,圖片來源:吉利汽車

長安汽車也是俄羅斯市場不可忽視的中國品牌,去年銷量突破10萬輛。長安品牌躋身2024年俄羅斯品牌銷量前十,市占率約7%。

此外,江淮汽車、理想汽車、廣汽集團等中國車企在俄羅斯也占有一定市場份額,年銷量均超過2萬輛。值得一提的是,理想汽車是通過平行進口方式進入俄羅斯市場,而非官方渠道。有消息稱,理想L7/L9在俄羅斯售價約為國內的兩倍,且供不應求。

然而,這也意味著,一旦俄烏沖突結束,跨國競爭對手重返俄羅斯,當前銷量領先的中國車企將面臨最大沖擊。

或許正是考慮到這一因素,除長城汽車外,其他中國車企暫未在俄羅斯進行重資產投資,而是通過整車出口、KD組裝,或是與本土企業合資生產等模式,布局該市場。據悉,跨國車企退出俄羅斯市場后留下的工廠,現在除了生產本土品牌外,大多已或將利用起來為中國車企代工。

而對比亞迪、上汽集團、東風集團等未將重點放在俄羅斯市場的中國車企而言,未來受到的影響相對有限。

如何應對?

盡管過去三年戰績斐然,中國車企在俄羅斯市場的處境卻暗藏多重危機。停戰后的競爭可能會讓這些隱憂暴露無遺。

一是品牌與用戶基礎的差距。歐韓日等國際車企在俄羅斯經營數十年,品牌影響力根深蒂固。在俄烏沖突前,歐系車(不包括俄羅斯本土品牌)占據了俄羅斯市場約三成份額,其次是韓系(20%)和日系(15%)。即便是離開該市場三年了,其用戶群體并未完全流失。

俄羅斯平行進口數據顯示,起亞和豐田月均銷量仍維持在1500輛左右,寶馬和奔馳也有600輛的水平。這些數據表明,跨國品牌的市場號召力依然存在。反觀中國車企,雖然銷量暴增,但品牌認知度和用戶黏性仍需時間積累。

圖片來源:長城汽車

二是產品質量短板暴露。俄羅斯地廣人稀,氣候嚴寒,冬季氣溫常跌至零下數十度,加上路況復雜,這對車輛的耐久性和可靠性要求極高。然而,部分中國品牌并未針對這些特點優化產品,質量問題遭詬病。

今年2月,俄羅斯政府高官公開批評部分中國卡車存在“嚴重缺陷”,要求加強認證審查。俄羅斯媒體也多次報道,中國汽車需提升發動機壽命和適應性問題。若這些問題未能解決,消費者口碑下滑將直接拖累中國車企在俄羅斯市場的后續發展。

三是本土車企的崛起。俄烏沖突期間,俄羅斯政府大力扶持本土車企。2024年,本土品牌拉達銷量占市場約三成,穩居品牌銷量榜首。俄羅斯經濟發展部長表示,部分外國品牌的退出為俄羅斯企業家和友好國家的公司提供了獨特的機會。

拉達主打中低端市場,價格優勢顯著,隨著政府支持力度加大,其對中國車企的影響不容小覷。

四是政策環境的挑戰。為抑制海外車企在當地市場份額持續擴大,俄羅斯多次提高汽車進口關稅。2024年4月后,中國車企通過中亞轉口俄羅斯的渠道被“變相”關閉,無法享受低關稅優惠。同時,俄羅斯進口汽車報廢稅也多次上調。

最新消息顯示,俄羅斯又上調了汽車關稅。自2025年1月1日起,俄聯邦海關署將進口汽車關稅系數調整為20%-38%,從中國進口汽車的清關費用將從1067盧布增至30000盧布不等。

乘聯會秘書長崔東樹認為,俄羅斯對中國車的態度已轉向“結構性引導”,建廠成為必然選擇。但他提醒道,中國車企近期已經因為稅收等因素受阻,未來的風險意識需要強化。張翔也表示,當前俄羅斯對中國進口汽車政策較嚴。

不過,盡管危機四伏,中國車企并非毫無還手之力。

首先是在中高端市場有了一定地位。崔東樹指出,中國車企在技術和產品上的優勢顯著,疊加關稅、運輸成本和經銷商分成等因素,中國品牌車型在俄羅斯較國內價格更高。在國際品牌退出俄羅斯市場后,中國汽車品牌填補了中高端市場的空白。

數據顯示,2024年中國出口俄羅斯市場汽車產品成交均價為1.8萬美元。這表明中國車企在俄羅斯市場已經不再是純粹的低價競爭。

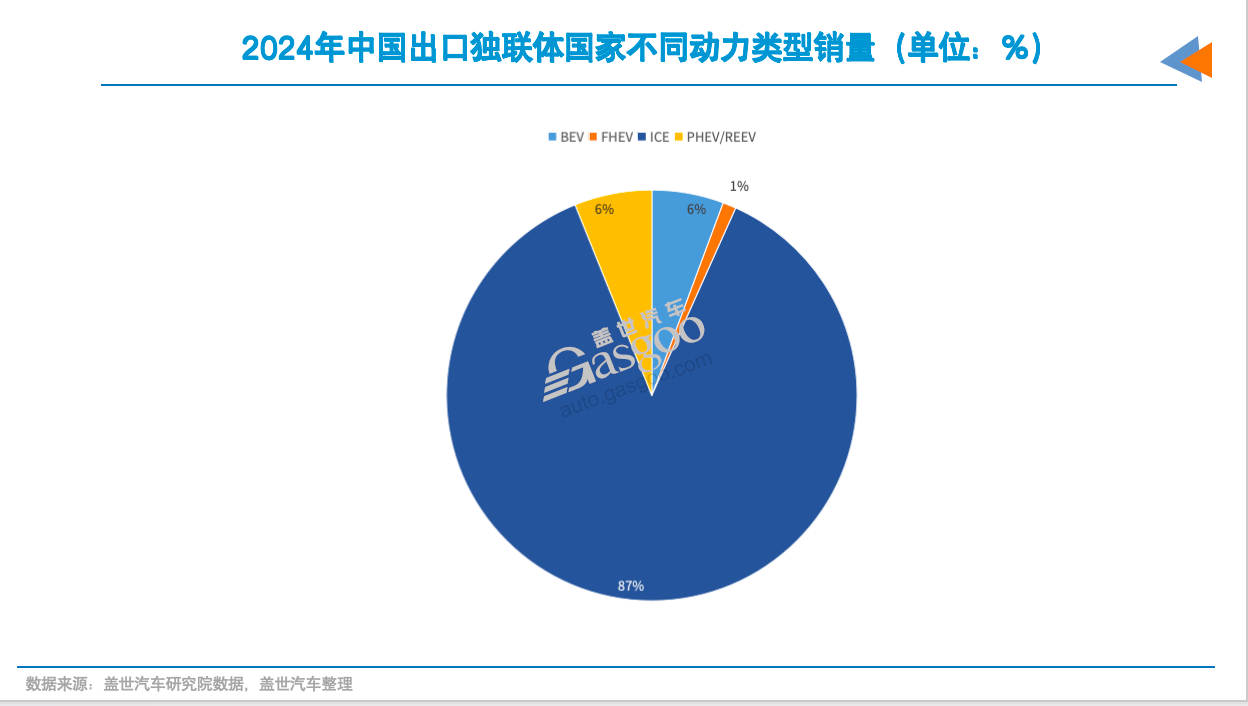

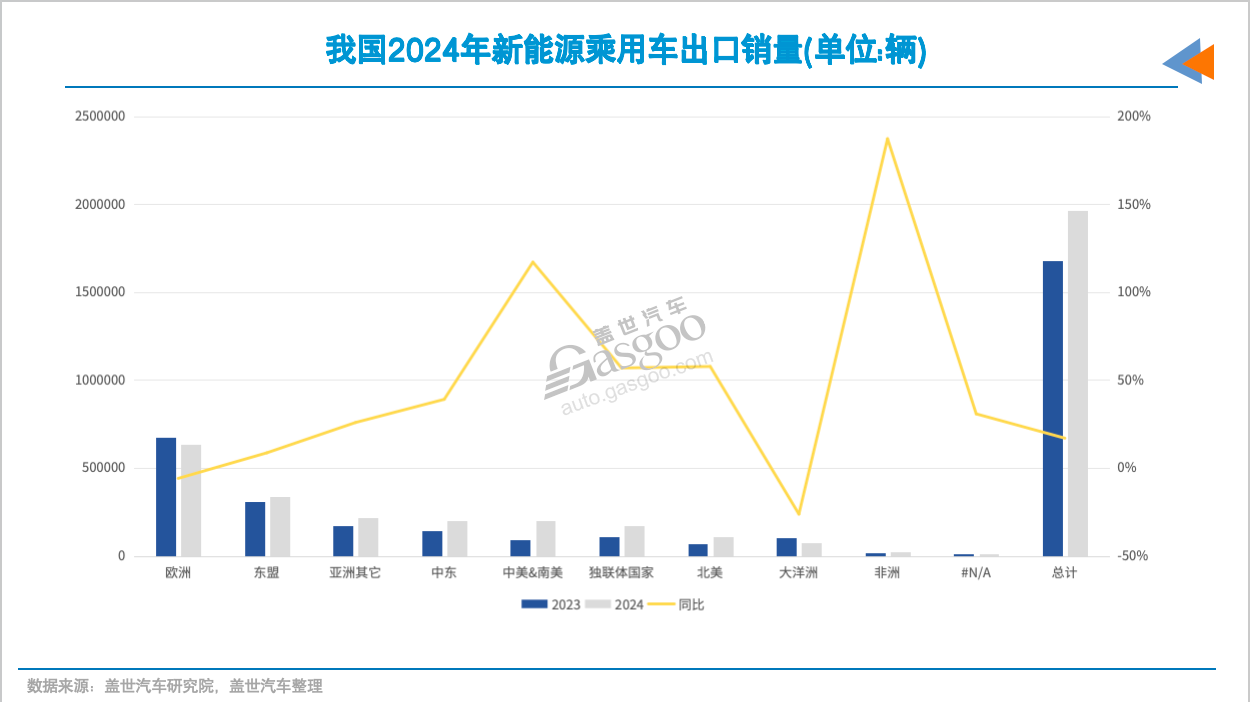

其次是技術和產品力領先。中國車企在和智能化領域占據優勢,而俄羅斯新能源市場潛力巨大。

目前,中國車企在俄羅斯等獨聯體國家銷售的產品主要以燃油車為主。數據顯示,2024年,中國出口獨聯體國家新能源乘用車銷量僅為17萬輛,占比不到15%。

從俄羅斯的面積、氣候及路況來看,插混(含插電式混動和增程式)或許大有可為。長安汽車執行副總裁張曉宇指出,相比純電動車對國家基礎設施要求較高,混動能更好地滿足用戶的體驗感,而且運營和維護成本也更低。

崔東樹表示,在俄羅斯市場,插混等高端車型實現替代了歐美的良好表現。這意味著,中國車企可以通過推廣新能源特別是混動技術,在俄羅斯中高端市場鞏固地位。

張翔建議,中國車企應通過產品推新、技術創新、服務等多方面入手,與歐韓日車企競爭,維持客戶信任并將他們留住。具體來說,對于燃油車產品,可以降低使用油耗、用車成本,優化產品性能且提高對路況的適應性。對于新能源車型,加速推新節奏。

更何況,雖然歐韓日車企有望重返俄羅斯市場,但他們也將面臨諸多挑戰。從銷售到生產,他們都需要從零開始。在俄羅斯專家看來,奔馳、寶馬和奧迪等豪華品牌由于有銷售基礎,以及不可替代性,回歸可能會更加順利。但雷諾、大眾等平價品牌,面臨來自俄羅斯本土品牌以及中國車企的挑戰。

此外,俄羅斯政府對外資品牌重返市場也可能設置門檻。俄羅斯工貿部部長明確表示,“俄羅斯不會張開雙臂等待已退出的外國汽車品牌,一切都會付出代價。”

蓋世汽車研究院分析師認為,歐洲與俄羅斯的政治關系尚未緩和,短期內歐洲車企難以大規模重返俄羅斯市場。即使考慮重返,也面臨本地產能缺失的問題——原有工廠已被出售,多數正轉為代工組裝中國車型。如果通過整車出口方式參與競爭,歐洲車企又將面臨高關稅成本和渠道重建等挑戰。

俄羅斯市場,中國車企真的“懸了”嗎?答案并非非黑即白。停戰后,跨國車企的重返和本土品牌的崛起將擠壓中國車企的份額,尤其是奇瑞、長城等主力玩家,可能面臨銷量下滑。但憑借技術優勢、本土化布局和新能源潛力,中國車企仍有守住陣地的底氣。這場“守擂戰”注定艱難,卻并非沒有勝算。

不過,俄羅斯復雜多變的政策,對本土車企的貿易保護,也值得中國車企警惕。

像奇瑞、長城等較為依賴俄羅斯市場的中國車企,正在積極開拓其他海外市場,分攤風險。正如古語所言,“雞蛋不要放在一個籃子里”。只有通過多元化的市場布局,才能在全球汽車市場的變局中保持穩健增長。