你以為的“軟件定義汽車”,是讓汽車變聰明了,

實際上的“軟件定義汽車”,可能是通過OTA偷偷鎖馬力。

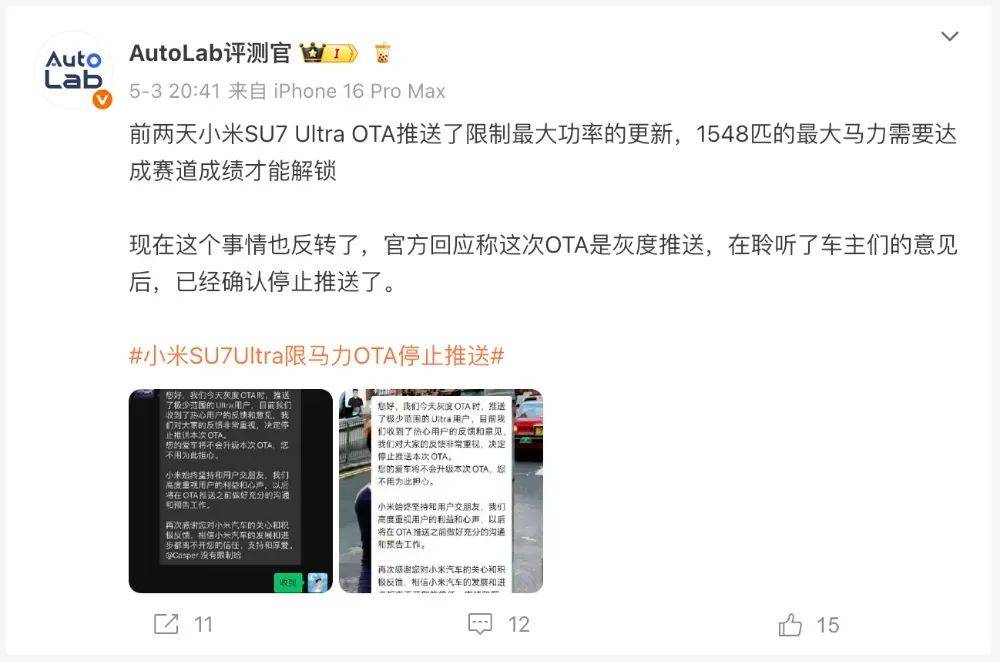

前幾天,小米SU7 Ultra的“馬力鎖”事件大家都聽說了,OTA一經推送,1500多匹的動力降到了900匹,部分車主炸開了鍋。小米只好連夜發聲明,緊急叫停OTA。

有趣的是,特斯拉也有類似的功能。

今天,特斯拉中國區總裁陶琳為自家車型站臺,表示特斯拉的“家長控制”可以設置車輛最高速度、限制加速度,保證大家平安用車。

其實說到底,兩者本質上都是“馬力鎖”,那為什么小米挨罵,特斯拉卻能收獲一波好評?

都是馬力鎖,特斯拉和小米有啥不同?

小米和特斯拉區別,其實不在于“鎖沒鎖”,而是“怎么鎖”、“為誰鎖”,以及“鎖之前有沒有打招呼”。

特斯拉的“馬力鎖”叫做“家長控制”,聽名字就知道,控制權掌握在車主手中,就像iPhone或者兒童手表上的家長模式。

特斯拉的這個功能是去年9月上線的,面向新手司機和年輕駕駛者,它包含三大核心功能:

限速與限加速:家長可通過PIN碼鎖定最高車速,并將油門響應切換至“舒適模式”,減少動力輸出和突兀加速。

強制安全系統:綁定自動緊急制動、前向碰撞預警、車道偏離輔助、盲點警報等關鍵ADAS功能,駕駛員無權限關閉,連“拆機”都無法繞過。

宵禁通知:可設定夜間“宵禁”時段(如 23:00–04:00),若在禁令期間啟動車輛,家長App會立即收到提醒,實時監控。

從設計初衷到功能邏輯,特斯拉的“馬力鎖”是以用戶為中心的,并不是限制車主,而是提供更多“主動選擇權”。

相比之下,小米的做法是“我沒告訴你就動手了”。這次OTA并未在更新日志中詳細說明。

雖然是灰度測試,但一經推送,很多車主突然發現花了50多萬買的高性能車,不知不覺中被“軟件閹割”了。

而且,小米SU7 Ultra的“馬力鎖”是強制的,車主沒得選,解鎖性能的唯一方式,是在小米認證的封閉賽道上刷出合格圈速。

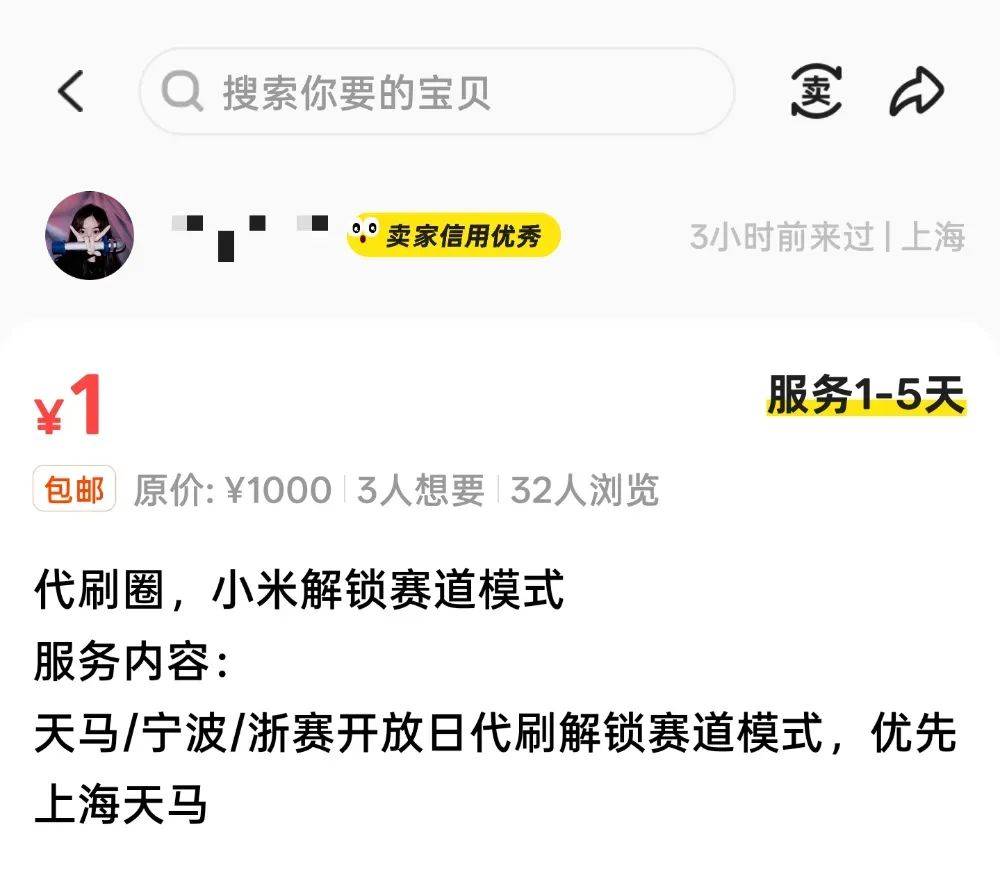

這種“硬管”機制甚至還意外催生了“代刷圈”的灰色產業,儼然一場“游戲代練”現實版。

當然,從安全角度講,小米的初衷可以理解,本質上是希望用戶在封閉賽道中體驗極限性能,避免馬路飆車。

但小米缺少的,可能是“把決定權還給用戶”的姿態。

畢竟規則只是底線,真正的安全,永遠握在方向盤背后的那雙手里。

歸根到底,不管是小米還是特斯拉,馬力鎖的核心都是“安全”,問題的關鍵不在于軟件,而在駕駛者。

整治飆車黨,全球車企還有啥花活?

說句公道話,鎖馬力這件事也不能一股腦罵小米。因為“馬力鎖”并不是小米的獨有操作,反而應該是性能車的一種普遍共識。

放眼全球,在汽車產業發達的日本和歐洲,一些針對性能車的法律法規和車企主動限制行為其實早已存在,只不過方式、姿態和背后的邏輯略有不同。

作為汽車強國,日本深受飆車文化影響,因此在法規與車企層面都設有“軟限制”。

比如,日本高速公路的最高限速長期維持在100公里/小時,近年部分地區才提高到120公里/小時,這種交通環境自然會讓車企在性能調校時更為謹慎。

此外,日本車企對于自家的高性能車型也不乏主動限制的行為。

例如就曾針對部分市場將最大馬力調低,但保留“賽道模式”可供解鎖。

這種“逐級開放”的方式,既顧及法規,也給用戶留下了探索空間。

而在歐洲,對于性能車的限制會更多依賴法規和技術,也很值得我們值得參考。

例如2024年起,歐盟所有新車強制安裝智能速度輔助系統(ISA),該系統通過攝像頭、GPS和地圖數據,實時識別道路限速,并在駕駛員超速時發出警告或限制車輛加速,旨在減少交通事故和傷亡。

如果超速,系統將通過儀表盤或屏幕上的視覺提醒、聲音警告,或方向盤輕微震動的方式提醒駕駛員及時減速,如果駕駛員無視警告,系統可以限制發動機功率,“強迫”車輛速度回落至限速以下。

寫在最后

從日本的“克制調校”到歐洲的“技術限制”,再到國產品牌自發的“主動減速”,其實都在傳遞一個共識:性能車并不是一味的追求極致速度,更要學會分寸與克制。

鎖馬力并非小米獨有,未來也勢必會有更多車企在“安全”與“性能”之間反復權衡。但在做出限制之前,多一些解釋、少一點預設,或許就能避免被誤解,也更容易獲得大家的理解。