這里是全網最專業和權威的韓系車和韓國車市系列內容,《韓系動向》第1518期。

在電動汽車行業中,作為創新標志備受關注的全固態電池(Solid-State Battery),是目前汽車制造商和電池制造企業競相投資進行研發的下一代技術。這項技術有望提供長續航里程、快速充電速度和高耐用性,被認為是能夠改變電動汽車行業格局的創新技術。

然而,包括現代汽車集團在內的一些企業警告稱,全固態電池的商業化進程很可能比預想的要慢。下面結合最近在 “2025 起亞電動汽車日” 上發布的與全固態電池相關的內容,來看看現代汽車集團的下一代電池戰略是如何推進的。

現代汽車集團持謹慎態度

現代汽車集團的全球業務規劃事業部部長趙相允常務最近在起亞的 “2025 電動汽車日” 上表示,應該警惕對全固態電池技術抱有過度期望。他還稱:“我認為在 2030 年之前實現全固態電池的商業化是很困難的”,并且表示 “只有在技術上達到可靠的水平,才會考慮自主生產”。

這種態度表明,現代汽車集團并非僅僅因為在技術研發上落后,而是綜合考慮了全固態電池的技術難題和大規模生產所面臨的現實問題。業內分析認為,只有解決全固態電池的結構復雜性、原材料供應、制造成本以及生產過程中的技術難題等問題,才有可能實現真正的商業化。

全固態電池研發的難題

全固態電池是通過將電解質從液體替換為固體的方式,能夠實現比傳統鋰離子電池更高的能量密度。然而,它在技術上仍有許多需要解決的難題。

首先,制造成本!

目前,眾所周知全固態電池的制造成本遠高于傳統鋰離子電池。全固態電池需要高度精密的制造工藝,而且關鍵原材料的獲取也并非易事。業內相關人士指出,雖然全固態電池的生產成本有可能通過大規模生產而降低,但在初期商業化階段,較高的價格可能會成為消費者的負擔。

其次,壽命和穩定性!

從理論上講,全固態電池能夠提供比現有電池更長的使用壽命,但在實際使用環境中的穩定性和耐用性驗證還不夠充分。特別是由于電解質由固體構成,在充電和放電過程中電池的耐用性很可能會下降,因此需要找到解決這個問題的辦法。

第三,大規模生產的困難

全固態電池的制造工藝比傳統鋰離子電池更為復雜。在尚未完成大規模生產所需的生產線建設和相關技術開發的情況下,如果倉促實現商業化,可能會出現質量問題和生產成本上升等問題。正因如此,像現代汽車集團這樣的一些企業采取了謹慎的態度。

日本汽車制造商的積極行動

與現代汽車集團不同,日本汽車制造商正以更快的速度推進全固態電池的商業化。

豐田計劃在 2027 年至 2028 年推出首款搭載全固態電池的電動汽車,并以 2030 年開始正式量產為目標。豐田正在開發基于鋰硫(Li-S)的全固態電池,以提高電池的耐用性,并計劃通過這種電池將能量密度提升至現有鋰離子電池的兩倍以上。

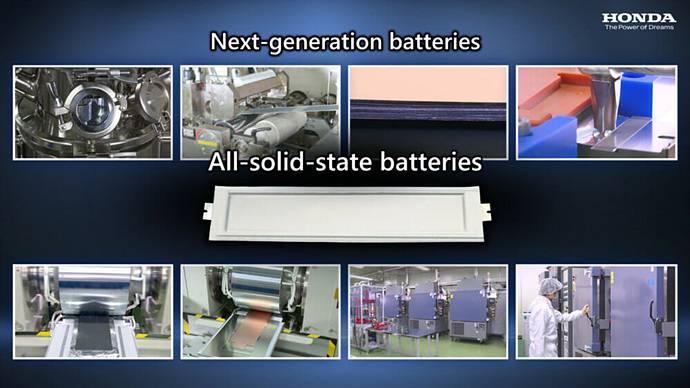

本田宣稱全固態電池能夠提供最長 620 英里(約 1000 公里)的續航里程,目前正在進行相關技術測試。本田已經在日本國內建立了試點工廠,并計劃從 2025 年開始生產試制產品。

日產宣布計劃在 2028 年前實現商業化的全固態電池,其容量將是傳統鋰離子電池的兩倍。為了實現這一目標,日產正在橫濱建立全固態電池試點生產線并進行研發工作。

由此可見,日本企業制定了積極的計劃,試圖搶占市場先機。然而,由于電池技術的突破并非易事,現代汽車集團的謹慎態度反而可能成為一種穩健的戰略。

現代汽車集團的下一代電池戰略

現代汽車集團為應對全固態電池商業化進程可能延遲的情況,正專注于改進現有電池技術。

從各類電池的研發方向來看,磷酸鐵鋰(LFP)電池具有成本低、耐用性高的特點,預計將應用于普及型電動汽車車型。此外,鎳錳鈷(NMC)電池將應用于高性能電動汽車車型,由于其能量密度高,能夠提供較長的續航里程。下一代鋰金屬電池則以達到與全固態電池相似的高能量密度為目標進行研發,中期內有很大的應用可能性。

這一戰略可以看作是現代汽車集團為在全固態電池商業化之前,在現有電動汽車市場中保持競爭力而做出的現實選擇。

全固態電池,值得期待嗎?

全固態電池被認為有望成為電動汽車的新標桿,但實際上距離實現普及很可能還需要一些時間。因此,消費者需要考慮以下問題。

目前市場上的電動汽車車型,電池技術在不斷改進,單次充電續航里程也在逐漸增加。此外,充電基礎設施也在快速擴展,所以很多人認為沒有必要馬上等待全固態電池的出現。一旦全固態電池實現商業化,在充電速度、續航里程和耐用性等方面很可能會有顯著提升。因此,如果計劃在幾年后購買電動汽車,等待全固態電池也不失為一種選擇。

全固態電池在電動汽車行業被視為一項創新技術,但在實現商業化之前,仍有許多需要解決的難題。現代汽車集團保持謹慎態度,采取改進現有電池技術的戰略,而日本汽車制造商則以更積極的計劃試圖搶占市場。

全固態電池很有可能成為未來的標準,但鑒于當前電動汽車市場技術也在不斷發展,消費者需要謹慎做出判斷。現在重要的問題不是 “全固態電池何時能夠實現”,而是 “消費者會做出怎樣的選擇”。