混動浪潮席卷申城 2025年上海車展的展館內外,混合動力技術的熱浪撲面而來。其中上汽大眾ID.ERA概念車的發布尤為引人矚目,這款基于大眾集團全球標準打造的全尺寸增程式SUV,CLTC綜合續航突破1000公里,純電續航達350公里。這一動作標志著大眾對增程式技術態度的徹底反轉,此前大眾中國前CEO馮思翰曾稱增程式混動是“最糟糕的方案”,如今卻高調加入中國市場的混動浪潮。

大眾的這一態度轉變并非孤例,通用、日產、本田、豐田等合資巨頭紛紛在混動領域加碼,而新勢力陣營更是集體"觸電"混動,搭載的浩瀚超級電混技術、阿維塔06的增程版車型、問界M8的增程混動系統等新產品、新技術,共同構成了本屆車展最亮麗的風景線。

然而,在這場混動狂歡中,蔚來和長城卻選擇“逆行。其中蔚來堅持純電路線,長城汽車總裁穆峰直言"打死不做混動"。顯然,這種技術路線的分歧背后,是車企對市場趨勢的不同判斷。混動究竟是過渡技術還是終極形態?這一爭議在本屆車展達到白熱化。

混動為何成為車企新寵?

混動何以成“香餑餑”?我想答案無外乎兩點:市場爆發與成本優勢!

首先來看混動市場的大爆發。中汽協數據顯示,2020-2023年中國混動汽車銷量增長10倍,2024年銷量達725.2萬輛,占新能源汽車市場的40%,進一步逼近純電車型份額。其中插混車型占比71%,增程式占比16%,油電混動僅13%,插混主導、增程跟進、油混式微的格局已然形成。更值得關注的是,2024年混動車型在多個月份的單月銷量已超越純電車型,這一現象被業界視為"混動崛起的里程碑"。

其次是成本優勢進一步助推盈利轉型。在純電市場陷入價格戰泥潭時,混動車型的盈利優勢愈發明顯。比亞迪2024年插混車型銷量占比高達58.1%,帶動品牌再創銷量新高;理想汽車憑借增程式車型實現再度盈利;賽力斯2024年增程車型銷量增長182%,凈利潤達59億元。反觀純電陣營,除特斯拉外,多數車企仍深陷虧損泥潭。

值得注意的是,蔚來聯合創始人秦力洪在車展期間提出了"增程式并非成本洼地"的觀點,并引發熱議。他算了一筆賬:跟樂道L90同級別的增程車,一套增程相關的零部件,純采購成本可能要兩萬多元;如果生產100萬臺車,那么成本就是200多億元。而備受大家討論的蔚來換電體系,從十年前到今天總投資也不過一百個億。個人看來,秦力洪的論斷是刻意回避了純電車型大容量電池包的高昂成本,不過這一觀點也是揭示出了車企選擇混動的另一深層邏,即并非單純追求成本優勢,而是通過技術組合滿足差異化需求。

純電與混動的終極對決

關于混動是否就是車圈未來,以及是否布局混動,每家車企都有著自己的考量,并且能夠自圓其說。但不能否認的是,純電與混動的對決已經來到了至關重要的時刻!

2012年《節能與新能源汽車產業發展規劃》確立的"純電為主"政策導向,在補貼退坡后發生根本性轉變。2023年新能源汽車補貼全面退出,市場選擇成為主導力量。混動車型憑借"可油可電"的靈活性,在充電設施不足的三四線城市和北方市場迅速普及。

前段時間,中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高院士預測2025年插混市場份額將達40%,增程維持10%,純電回落至50%;到2030年,插混份額可能進一步升至50%,純電降至40%。

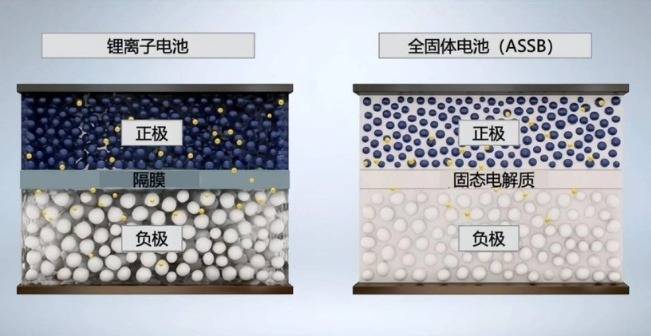

顯然歐陽明高之所以敢做這一預測,其底氣是混動技術在續航、補能、成本等方面的綜合優勢。不過目前來看,歐陽明高的這一預測仍存在一個巨大變數,那便是固態電池。固態電池被業界視為"電動化終極解決方案",其能量密度是液態電池的2-4倍,安全性大幅提升,且充電速度突破物理極限。若2027年量產裝車,純電車型的續航焦慮將徹底消失。寧德時代曾毓群坦言,盡管目前技術成熟度僅4分,但行業正在加速突破。可以說固態電池就是懸在混動頭上的"達摩克利斯之劍",這一技術變量可能使歐陽明高的預測出現重大修正。

車叔總結

總的來說,上海車展的混動熱潮,本質上是技術迭代與市場需求碰撞的必然結果。當插混車型的饋電油耗低于同級別燃油車,當增程式車型的純電續航突破300公里,混動技術正在重新定義"新能源"的邊界。但這并不意味著純電時代的終結,固態電池的曙光、換電網絡的擴張、快充技術的突破,正在為純電車型積蓄反擊的力量。個人看來,未來十年我國汽車行業將進入混動主導、純電追趕、燃油退場的新階段。這場技術變革的終極目標,不是混動與純電的勝負,而是通過技術融合實現技術普惠!