“雖然‘打死不做增程’不是我的原話,但我的態度很明確——不會選擇增程式技術路線。”

近日,長城汽車董事長魏建軍在直播中首度公開回應業內熱議的技術路線之爭,重申對串并聯混動(串混聯)技術的堅持。

魏建軍的表態直接回應了理想汽車CEO李想兩年前的預言。

2023年,李想曾斷言“長城系和吉利系都將轉向增程式路線”,并稱“多擋PHEV技術終將被淘汰”。如今,魏建軍以“熱效率41.5%”“能耗降低15%-20%”等硬核數據,將這場技術博弈推向新高潮。

技術頑固的背后

“打死不做增程”這句話的出處其實來自4月21日,長城汽車總裁穆峰在魏牌全新高山的預售發布會現場的發言。

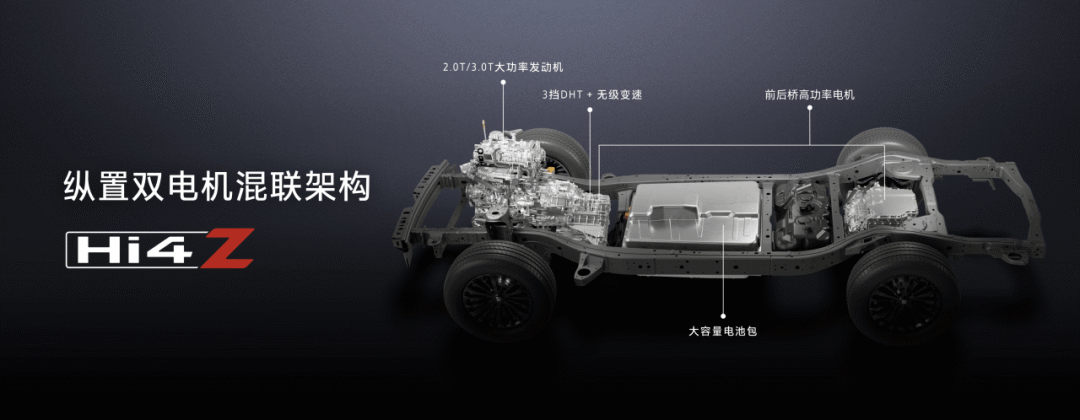

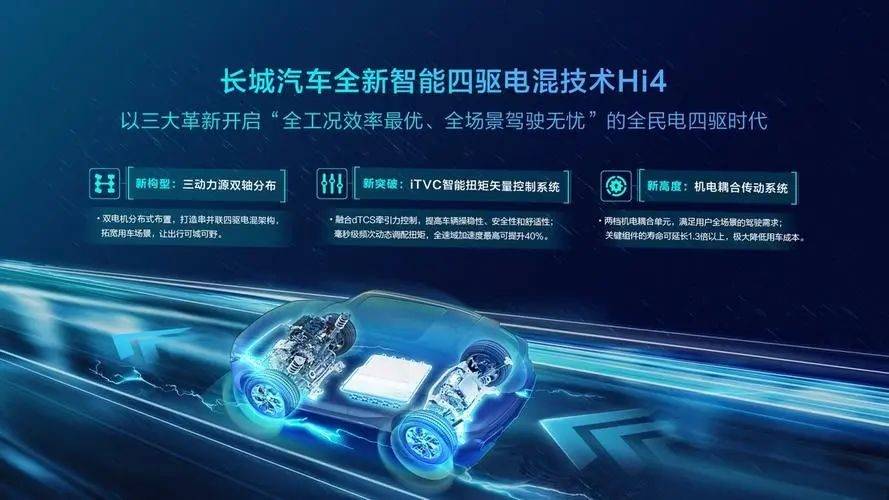

穆峰表示,在選擇動力技術路線的時候,長城汽車內部針對獨擋混聯和增程兩個方向做過多次激烈探討,增程技術雖然門檻低,系統成本也低,開發難度小,但是在中高速場景下能量傳遞鏈路太長,導致效率特別低,必然會帶來效率和能量上的巨大損失。長城的Hi4混聯系統在中高速場景,可以通過直驅縮短三分之二的傳遞路徑,效率可以提高13%;在高速爬坡場景,還可以通過檔位調節發動機負荷效率,較增程再提升15%到20%。

穆峰稱:“既然我們已經有了最好的新能源架構,為什么還要給用戶提供退步的增程技術?”

事實上,長城汽車并非首次否定增程式技術,2022年,時任魏牌CEO的李瑞峰曾公開表示“增程式混動技術落后是行業共識”。

不過長城在技術頑固的背后也并沒有嘗到太多的甜頭。2023年,李想就曾再次喊話:“如果汽車銷量前三的比亞迪、吉利、長安都開始使用增程電動,某企業關于增程落后的營銷規劃可以停止了”。

李想的喊話其實事出有因,因為長城近年來的銷量表現特別是在新能源市場中表現平平。哪怕憑借一系列“硬核”SUV在越野等小眾圈層內獲得好評,也不得不面對經營業績快速下行、多個主力車型銷量下滑、市場競爭力下降的困境。

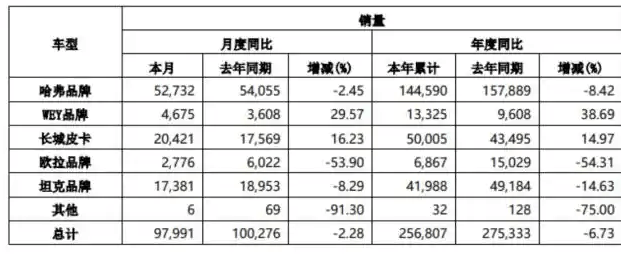

近日,長城汽車披露,今年一季度公司整體銷量同比下滑6.73%,旗下五大主力品牌有三個銷量低于去年同期。其中,承接純電轉型的歐拉銷量下滑54.31%,近乎“腰斬”;和坦克兩款維系銷量的核心品牌,也都出現了不同程度的銷量下滑。

財報上的數字同樣低迷,今年一季度長城汽車實現營業收入400.19億元,同比減少6.63%;實現凈利潤17.51億元,同比減少45.6%。對此,公司方面表示,報告期公司處于產品換代升級周期,銷量同比有所下降,以及直營體系建設投入增加。

用更通俗的話說,長城汽車的產品線迭代節奏出現問題,導致了銷量和業績下滑。而外界的聲音則更為“刺耳”,產品更新慢、忽略用戶需求等評價更屢見不鮮。

所以站在新能源車和燃油車的分岔口上,魏建軍“押注”的技術路徑面臨市場大考。

不過話說回來,魏建軍堅定站隊內燃機,這一戰略在近年來汽車行業極致的內卷中一度頗為見效,在2024年公司營收突破2000億元大關,凈利潤也突破了百億元,避開了新能源廠商價格戰的“泥沼”。

但從整個行業來看,2024年下旬,我國新能源車零售滲透率開始超過50%,這意味著每賣出兩輛車就有一輛是新能源車,長城汽車的受眾基本盤正在持續萎縮。2024年全年,長城汽車的新能源車型銷售占比僅為26.09%,今年一季度近一步降至24.36%,遠低于行業均值。

魏建軍的答案是,用短期的市場份額,來換取長期的技術主權。不過,即便增程式成為過渡期的購車選擇,但Hi4所代表的混聯技術,真能成為那個改寫規則的“破局者”嗎?

畢竟,盡管長城汽車堅持的“泛內燃機”戰略聲稱“既用油也用電,并非簡單保留燃油技術”,但業內認為“泛內燃機”戰略,本質是通過混聯技術延長燃油產業鏈價值。Hi4系統仍依賴傳統發動機技術積累,這導致其新能源轉型實質是“燃油技術改良”,與特斯拉、比亞迪的純電生態形成代際差異。

所以長城汽車的“技術頑固”背后,暴露出轉型期的新能源車企一個深層矛盾:是擁抱市場現實,還是堅守技術理想?

從“最糟糕方案”到車企必爭之地

長城打死不做增程,但其實一開始也并不是所有車企都愿意跟理想踏進“同一條河流”。

2020年9月,時任大眾汽車集團中國區CEO馮思翰就曾公開炮轟增程式技術是“最糟糕的方案”,稱其“用化石燃料發電不環保”,甚至斷言“發展潛力不大”。

彼時,這一觀點得到部分傳統車企高管聲援,然而在2025年上海車展期間,上汽大眾發布首款增程式SUV概念車ID.ERA,CLTC綜合續航超1000公里。

是什么原因讓堅定表態要走純電動汽車路線的整車廠集體“倒戈”?

首先是實際效果。增程在續航里程、駕駛體驗等方面的優勢,戳中了當前用戶的痛點。首先它解決了電動車當前最大的痛點——補能。

增程車更適合于充電不方便的區域,以及長途自駕的用戶,還有北方極寒冷地區的用戶。而且,對于主要在市區使用、極少長途自駕游的用戶,它也可以當電動車使用。在消費者“真金白銀”的支持下,增程式無疑是現在最熱門的動力類型。

據不完全統計,從理想汽車獨挑大梁,到零跑、嵐圖、問界、阿維塔等蜂擁而至,再到如今小鵬、大眾、現代、極氪、智己、小米汽車等分別對外透露了將進入增程市場的信息,增程式能夠咸魚翻身,是各家新能源車企看到了這項技術能夠成為拯救銷量的“特效藥”。

實際上,自2021年新能源汽車開啟爆發式增長以來,增程式電動汽車的銷量增速均高于純電動汽車。中汽協統計數據顯示,2021年至2023年,增程車型銷量增長率分別為206%、116%及173%。同期,純電車型為157.4%、67.5%及24.4%。

2024年,增程式車型銷量突破118萬輛,同比增長63%,其中25萬元以上高端車型銷量占比超60%(71萬輛)。同時滿足消費者“純電駕駛體驗”與“長續航無焦慮”兩大核心需求的增程式汽車,成為中國車市增長最快的細分市場之一。

具體到車企來看,今年4月,理想交付新車33,939輛,同比增長31.6%。理想汽車今年銷量目標定為70萬輛,其中增程車型銷量目標在56萬至65萬輛。

問界、零跑也因快速推出增程車型,銷量均實現突破。

數據顯示,賽力斯新能源汽車4月銷量31,488輛,同比增長12.99%;其中,問界M9在1-4月累計銷量36,439輛,同比增長41.19%。零跑更是拿下進入二季度后的首個銷冠,4月交付量達4.1萬輛,同比增長172%。另外,啟源、嵐圖、阿維塔等4月銷量環比增長的品牌,也都是擁抱了增程大家庭。

可以看出,增程式憑借“純電驅動+燃油補能”的簡單邏輯,成為部分新勢力品牌撬動市場的利器。

在業內看來,增程式市場興起的背后是中國電動汽車市場轉型、補貼退坡、增程技術進步等多方因素共同推動的結果。

按照最初國家的新能源汽車補貼政策,純電動汽車比起其他動力形式的汽車獲得了更多的政策資源傾斜,但近兩年來隨著新能源汽車進入市場化階段,插電式混動和增程式混動異軍突起,但憑借無里程焦慮、駕駛體驗接近純電動車等優勢,增程式更受到消費者的青睞。

有行業人士預測,未來幾年內,國內汽車市場燃油車、純電車汽車、插電式及增程式電動汽車的市場占比大致將是3:3:4。照此預測,增程式電動汽車還將有著廣闊的發展空間。

新能源汽車技術路線之爭本質是效率與體驗的平衡命題。毫無疑問,增程式以“用戶友好”打開市場缺口,混聯技術則以極致效率構筑技術護城河。這場博弈沒有絕對輸贏,但注定將推動產業向更精細化、場景化的方向演進。

到時技術路線三分天下,長城還會“對抗”增程嗎?