杜絕虛假宣傳與過度營銷,讓車企依靠真實的技術實力和產品質量進行較量,才有可能讓過度內卷的市場重新回歸良性競爭。

當人們還沉浸在五一假期的時候,卻悄然修改了其官網頁面關于“智駕”功能的表述,相關消息甚至一度登上微博熱搜。

汽勢Auto-First了解到,小米汽車已經將小米SU7標準版搭載的Xiaomi Pilot Pro更名為“小米輔助駕駛Pro”。與此同時,小米SU7 Pro、小米SU7 Max、小米SU7 Ultra車型配備的Xiaomi HAD,則更名為“小米端到端輔助駕駛”。

規范宣傳,集體“去魅”,自今年4月中旬工信部發布相關規范要求并明確“強監管”后,明顯能感受到各大車企在宣傳輔助駕駛功能時“猛踩了一腳剎車”。

例如,4月15日,小鵬汽車新品發布會上,董事長何小鵬在介紹時將“自動駕駛”一詞更換為“智能輔助駕駛”。

4月16日,嵐圖汽車CEO盧放在嵐圖智能架構技術發布會上表示,當前市場上對L2輔助駕駛存在不同說法,“L2.5”“L2.9”等概念并無標準依據。

4月18日,地平線在上海發布了地平線城區輔助駕駛系統HSD,并計劃在今年三季度量產上車。

4月19日,上汽通用五菱在2025款繽果發布會上將靈眸智駕系統功能定位調整為 “輔助駕駛”。

在隨后接踵而來的2025上海車展上,智能化與輔助駕駛安全更是成為了各大車企貫穿全場的核心命題,更有行業人士稱,車企和供應商都在忙著連夜修改PPT。

像比亞迪將其推出的“天神之眼”系統的后綴從“高階智駕”改為“駕駛輔助”,“載客泊車”的說法也改為了“下車泊入”。

的升級車型從“智駕煥新款”變成“智能煥新版”。

華為更是在車展期間聯合中汽中心以及廣汽集團、上汽集團等11家車企共同發布智能輔助駕駛安全倡議書,倡議全行業要在宣傳時“實事求是”……

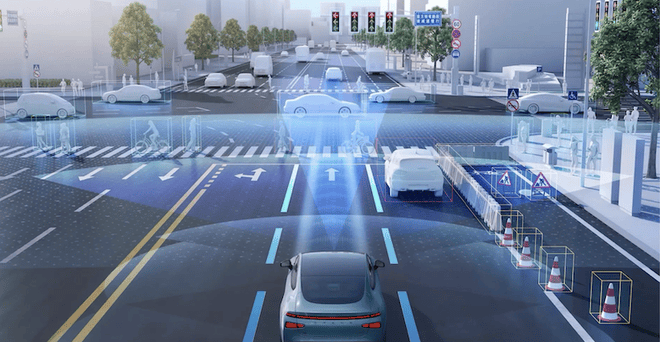

實際上,在新能源汽車發展進入到下半場以后,智能化已經成為各大車企的新突破口。尤其是從2024年以來,以新勢力和自主品牌為代表的輔助駕駛解決方案層出不窮,這也迫使像豐田這樣一向在新技術上穩扎穩打的海外車企,被迫將“智駕”作為噱頭來吸引消費者的目光。

盡管智能駕駛技術在不斷發展,但在當前階段仍存在技術瓶頸。相關調查數據顯示,有超過四成車主誤將L2級輔助駕駛當作“自動駕駛”,車企此前的不規范宣傳更是一定程度上加劇了此類現象發生。

“全民智駕不是全民自動駕駛”,在今年的全國兩會期間,全國政協委員、中國科學院院士歐陽明高曾呼吁,要大眾真正理解“全民智駕”主要指駕駛技術,“智”是智能的“智”,不是自動的“自”,暫時不宜提全民自動駕駛。

現在,在有關部門的約束框架下,廣大車企對智能駕駛技術的規范化表述,既能使消費者更加準確地了解產品真實功能,明確功能邊界和車企責任,避免因誤解錯誤使用導致的安全事故,同時有助于重建消費者對行業及企業的信任,這也有利于智能駕駛技術的長期健康發展。

當然,不只是對“智駕”的夸大宣傳,當下的國內汽車業,尤其是新能源汽車在其他領域的營銷宣傳同樣存在類似問題,譬如續航里程的實際衰減、快充技術的前提條件、犧牲座椅舒適度換來的越級空間,還有車機應用的復雜繁瑣等等……

所以說,車企規范“智駕”宣傳只是一個開始,整個行業在產品營銷層面的全方位規范,正亟待更完善的法規約束。另外,消費者在購車時也需要擦亮眼睛,才能讓行業和市場回歸踏實造車的正軌上來。