在上個月,工信部一紙新規(guī)為智能駕駛行業(yè)按下“急停鍵”,實際上相關(guān)規(guī)定不僅對車企關(guān)于智駕宣傳有了更嚴格要求,也讓駕駛輔助系統(tǒng)在應用和推廣方面,更為規(guī)范和“理性”。而在五一期間,一些車企已經(jīng)“悄然”對智駕“改口”輔助駕駛。

“汽扯扒談”注意到,小米、理想、小鵬以及鴻蒙智行等,都將涉及智駕的系統(tǒng)以及車名更換為輔助駕駛相關(guān)名稱,并且明確任何時候都是駕駛者仍然是唯一責任主體。那么如何引導消費者信賴和放心用駕駛輔助系統(tǒng),就成為車企需要思考和解決問題。

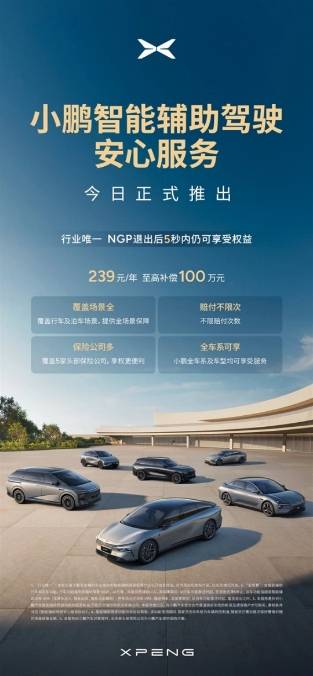

而在4月底,小鵬汽車正式上線“智能輔助駕駛安心服務(wù)”,小鵬車主可以以每年239元的價格為使用其AI智能輔助駕駛功能的用戶提供最高100萬元的事故補償,這也是印象中第一個車企以有償?shù)姆绞剑徺I一個相當于“新險種”,為智能駕駛帶來的潛在風險提供保障,目前效果還不得而知,但是如此“智駕險”也引發(fā)廣泛討論,將智能駕駛技術(shù)普及背后的責任與成本誰來“買單”問題推向臺前。

并非替代而是補充傳統(tǒng)車險

在此之前,多個車企在推出新車時,都曾贈送與智駕相關(guān)保障權(quán)益,但是具體細節(jié)條款和責任認定,往往存在諸多要求和限制。而這次小鵬推出的“智駕險”,其覆蓋場景包括行車功能(如導航輔助駕駛NGP、車道巡航輔助LCC)和泊車功能(如超級智能泊車APA),并聯(lián)合5家頭部保險公司提供支持。

小鵬特別強調(diào),當用戶主動退出NGP功能后的5秒內(nèi),保障仍持續(xù)生效。這一設(shè)計基于駕駛員的平均反應時間(約3秒)設(shè)定,旨在為接管車輛留出緩沖期,降低因系統(tǒng)切換導致事故的風險。

需要特別指出的是,該服務(wù)明確為“車險賠付不足的補充”,用戶需先通過傳統(tǒng)車險理賠,剩余部分再由智駕險覆蓋。而小鵬推出智駕險只能通過小鵬官方渠道進行購買,且與當年車險一起購買,而不是隨時都能購買。

現(xiàn)有車險比如交強險、三者險主要針對傳統(tǒng)駕駛場景,而智能駕駛系統(tǒng)依賴算法、傳感器等復雜技術(shù),面臨軟件故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊等新型風險。比如自動泊車中剮蹭充電樁、車道巡航中的誤判等場景,出現(xiàn)這些問題傳統(tǒng)險種也是可以進行理賠的,但是車主往往對于這種并不對車輛掌控情況下出現(xiàn)事故仍由車主買單的方式,并不認可。

當前《道路交通安全法》未明確智能駕駛事故的責任劃分。若事故因系統(tǒng)缺陷導致,車企是否擔責仍存爭議。智駕險通過經(jīng)濟補償機制,暫時填補了這一法律與責任的模糊地帶。但從小鵬智駕險的要求來看,仍然需要先有常規(guī)車險賠償,并未達到消費者預期。

爭議焦點:成本轉(zhuǎn)嫁還是合理分擔?

部分車主認為,智駕險的推出變相將技術(shù)風險成本轉(zhuǎn)移給用戶。新能源車險本就昂貴,額外購買智駕險加重了負擔。也有專家指出,車企應承擔技術(shù)可靠性責任,而非讓用戶為潛在缺陷買單。此外小鵬智駕險雖然是與保險公司聯(lián)合開發(fā)的“補充服務(wù)”,但用戶僅能通過車企渠道購買,缺乏比價空間。這種捆綁模式引發(fā)質(zhì)疑。

同時我國《道路交通安全法》尚未明確智能駕駛事故的責任劃分標準。即使車企承認系統(tǒng)缺陷,現(xiàn)行法律仍要求駕駛員承擔最終責任。而小鵬“智駕險”顯然也未從根本上打消用戶對于使用智駕系統(tǒng)的顧慮。

隨著國內(nèi)多地試點L3級自動駕駛,駕駛責任主體將從駕駛員向車企轉(zhuǎn)移。所以與智駕相關(guān)險種也同樣需要探索。未來智駕險投保主體或從車主變?yōu)檐嚻螅YM模型將深度綁定智駕系統(tǒng)的安全性能與事故率。與此同時,保險行業(yè)也應聯(lián)合車企、科技公司制定智駕險的精算標準與數(shù)據(jù)共享協(xié)議,以解決當前數(shù)據(jù)格式混亂、賠付案例不足的難題。

小鵬智駕險的推出,雖然是對智能駕駛風險管理的創(chuàng)新嘗試,但也折射出技術(shù)商業(yè)化中的深層矛盾。其核心價值不在于239元的低價,而在于通過“5秒保障窗口”等細節(jié)設(shè)計,推動行業(yè)構(gòu)建人機協(xié)同駕駛的責任邊界。未來,隨著法規(guī)完善與技術(shù)成熟,智駕險或從“補充保障”轉(zhuǎn)向“責任劃分工具”,其核心邏輯還是讓技術(shù)紅利真正惠及用戶而不是增加負擔