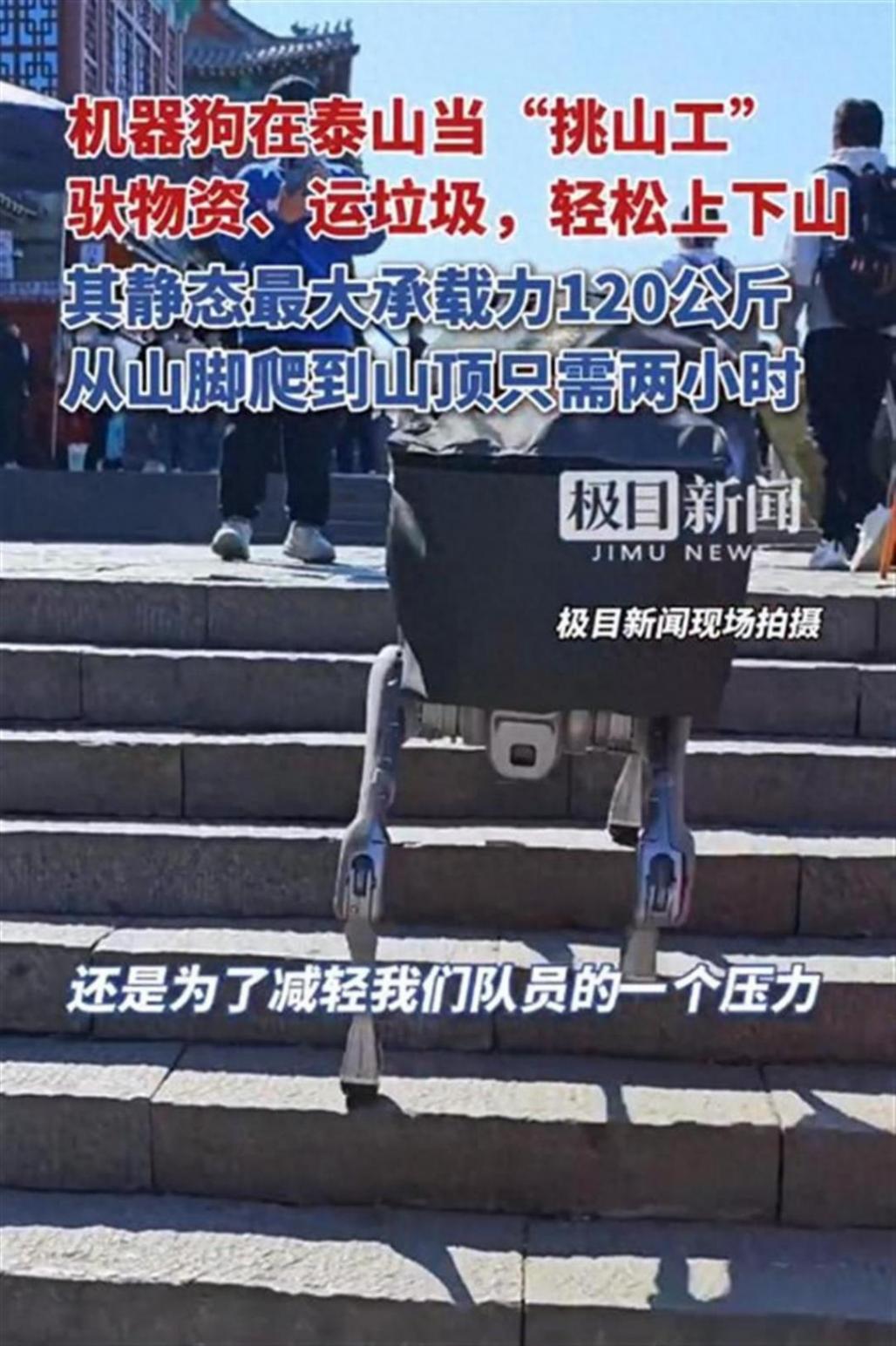

這個“五一”假期,全國的名山大川迎來一群特殊的“工作人員”——智能機器人。泰山腳下,能讓游客爬山更輕松的登山助力機器人成為搶手貨,租賃點前排起長龍,33臺設備早早被搶租一空;盤道上,負重前行的機器狗僅用兩小時就完成了從紅門到山頂的運輸任務,比普通人快了一倍。在衡山景區,背著“紅牛”飲料穿梭來去,還能說話逗趣的“機器狗”,引得孩子們駐足觀看,十分驚喜。(據5月2日極目新聞)

相關新聞視頻截圖

機器人幫助游客們輕松“搞定”泰山,登山者哪怕對體力沒有信心,也能鼓足勇氣,去看看更高處的風景。機器狗在陡峭山路上健步如飛,續航4至6小時不間斷工作,運輸物資,清運垃圾,給游客們帶來便利,也守護了寶貴的自然環境。

對于長期受困于復雜地形、依賴人工運輸的景區而言,這無疑是一場令人驚喜的變革,先進的智能機械設備,融入旅游體驗之中,讓游客們真切感受到時代的進步,尤其是對青少年而言,這宛如旅途上一堂鮮活的科技實踐課,激發著他們對科技的無限遐想與探索熱情。

在機器人、機器狗逐漸普遍應用之前,山路上的物資運輸基本都是依靠挑山工的腳力。“80后”們或許還記得課文《挑山工》中描寫的場景:在陡直而似乎沒有盡頭的山道上,一個穿紅背心的挑山工給肩頭的重物壓彎了腰,卻一步步、不聲不響、堅韌地向上登攀。這些勤勞樸實的人們,大多是當地的山民,他們每日背負重物,在陡峭山路上埋頭登山,肩上扛著的不僅是游客的需求和便利,也是一家老小的生計。

他們的勞動或許沒有機器人那般高效和精準,多年以來,他們以堅韌的步伐丈量山的高度,用汗水書寫下勤勞質樸的贊歌,也曾經是景區正常運轉背后不可或缺的力量。每一個平穩放置的包裹,每一處及時清理的垃圾,都凝結著他們的汗水與尊嚴。

因此,在機器人、機器狗大放異彩的時候,也有不少網友為挑山工的未來感到擔憂。雖然,現在挑山工的人數已經大大減少,但是這些吃苦耐勞的人們,大多數來自農村,家庭條件并不寬裕,就靠著勤勤懇懇地干體力活維持生計。如果機器人以更高的效率、更低的成本取代了他們的工作,他們該何去何從?

科技發展給生活帶來的炫目變化固然可喜,但一個有溫度的社會,不能光注目于技術的迅速革新,也要關注那些在洶涌的時代浪潮中,走得沒那么快的人們。人力有時盡,或許總有一個時候,那些艱苦的、危險的工作,都會主要由機器人來承擔,但機器人的存在不應該是為了搶人類的飯碗,而是提高人的生產效率和工作安全性。

“挑山工”們如何在這樣的變革中找到新的生存之道呢?這無疑是一個值得社會關注的問題。當地政府部門可以出臺相關的扶持政策,鼓勵景區開展職業培訓,為他們提供一些培訓機會和轉型崗位,給予這些勞動者更多的關懷與幫助,鼓勵他們去探索一些新的職業領域,或是開辟更多元化的收入渠道。比如,他們除了可以跟機器人搭班子,繼續做“老本行”之外,也可以憑借對山路的熟悉,轉型成為景區向導或戶外拓展教練;還可以學習一些簡單的機械維護技能,參與到機器狗等科技設備的日常維護工作中。

機器人會不會搶走飯碗?不光是“挑山工”面臨的危機,同樣的問題,我們也時不時地會問自己。這個技術發展日新月異的時代,我們每個人或許都難以逃離“被替代”的恐慌感,所以,我們樂見科技迅猛向前,也應給予每一個勞動者應有的尊重與扶持,讓科技發展與人文關懷并行不悖,讓未來的美好圖景中,既有科技的炫目光芒,更有人性的溫暖底色。