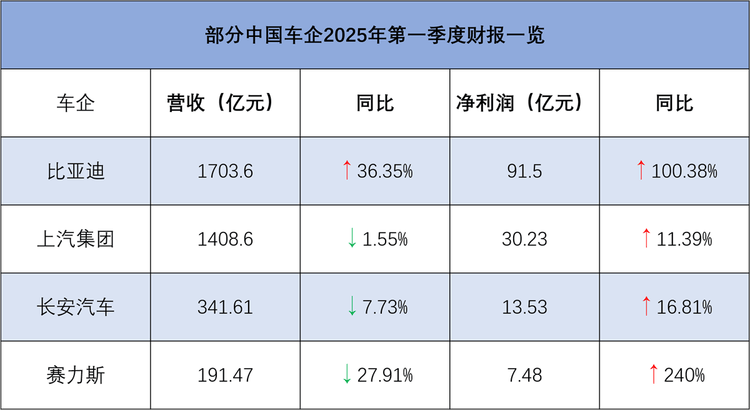

進入5月份,部分車企已率先公布了2025年第一季度的財報,以比亞迪、上汽集團、長安汽車、賽力斯等主流車企來說,他們都交出了相當亮眼的成績單。

總體來看,這幾家主流車企在 2025 年開頭呈現出 穩中有進、利潤普增的態勢,尤其凈利潤方面,普遍實現了兩位數甚至三位數的同比提升,這主要得益于成本優化、高附加值產品占比提高以及技術降本效應的顯現。

就拿比亞迪來說,其營收達到1703.6億元,同比增長36.35%,凈利潤則為91.5億元,實現100.38%的大幅度同比增長,成績十分突出,再次證明了全產業鏈布局和高端化戰略結合的良好效果。其漢系列、仰望車型在30萬元以上的市場取得突破,不僅打破了外資品牌長期的壟斷,還讓“技術紅利” 成為行業增長的核心動力。

在差異化競爭的環境下,各企業的發展道路逐漸清晰。作為新能源領域的領先者,比亞迪的財報可謂斷層式領先,這離不開第五代DM混動系統、刀片電池、“天神之眼”駕駛輔助等技術的商業化應用。同時,其在東南亞、歐洲的海外工廠投產,標志著全球化戰略從“出口貿易”向“本地化深耕” 升級。

相比之下,上汽集團的表現體現了傳統車企轉型的復雜性,其第一季度營收為1408.6億元,同比微降1.55%,但凈利潤方面則實現逆勢增長,達到30.23億元,同比增長11.39%。這表明上汽集團的盈利結構實現優化。而上汽集團與華為合作打造的“尚界”,未來在高端、智能化領域預計取得更出眾的成果。

長安汽車與賽力斯的財報則展示了另一種突圍方式,其中長安汽車在營收同比下降7.73%的情況下,凈利潤實現16.81%的增長,通過將資源集中投入到深藍、啟源等新能源品牌,實現從品牌到技術的全面轉型,將發展目光著眼于未來。

而賽力斯的數據更具啟示意義,雖然營收同比下降27.91%,但凈利潤卻暴漲240%至7.48億元。這一 “反常” 現象的背后,是戰略收縮低毛利業務、深化與華為智選車合作的結果。憑借問界系列的熱銷,帶動毛利率躍升至27.62%,證明了生態協同模式在提升盈利質量方面的潛力。

從上述品牌的部分財報數據可以看出,中國汽車產業的未來圖景逐漸清晰。技術創新的優勢正在重塑行業格局。以比亞迪來說,無論是142.23億元的研發費用投入,還是在固態電池、800V超充、城市NOA等領域的加速布局,都表明“技術儲備深度”將成為下一階段競爭的關鍵。

同時,全球化進入2.0時代,從單純的產品出口到本地化生產與研發,比亞迪泰國工廠、上汽歐洲研發中心等項目的落地,標志著中國車企開始構建全球供應鏈與品牌認知體系。更值得關注的是,跨界融合催生了新的產業生態。華為、小米等科技企業的深度參與,讓汽車從 "機械產品" 轉變為 "智能終端",賽力斯與華為的合作案例,為行業提供了從單點競爭到生態共贏的轉型范例。

回顧 2025 年第一季度的財報,中國車企的表現各有特色:比亞迪強勢增長,上汽穩中求變,長安注重效率,賽力斯通過生態突圍,共同描繪出行業的多元發展路徑。盡管外部環境存在不確定性,但凈利潤的普遍提升證明了中國汽車產業的抗風險能力和內生動力。

汽車網評:在新能源與智能化的主航道上,技術的持續迭代、全球化的深入推進、生態的開放融合,將為中國車企帶來更廣闊的發展空間。未來的競爭,或許不再局限于銷量數字的比拼,而是如何以創新為手段,在全球汽車產業的版圖上書寫中國式答案。